近幾年,馬祖「藍眼淚」曾為當地觀光事業掀起熱潮。許多人慕名而來,甚至夢幻景觀照片也登上國際媒體。相關知識報導已多,今天我利用此機會說一些少為人知的小故事,並介紹這首詞曲創作的原由。(本文未做音檔。)

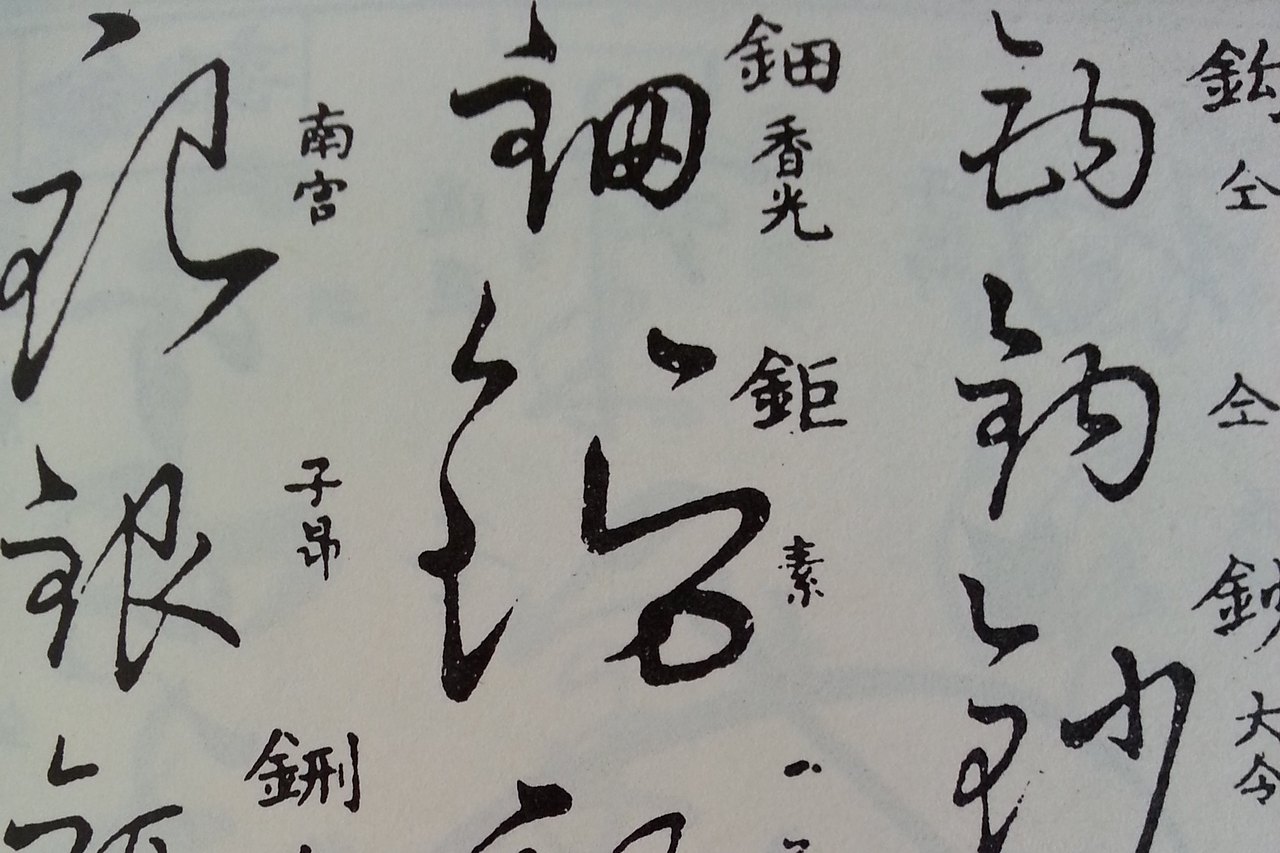

「ㄇㄚ+ ㄌㄤ+,ma33 lang33」,海中載貨之大帆船也。這個聲調不僅國語所無,連他的漢字形體也搞不定。從前我讀《廣韻》時,看到下平聲〈唐韻〉有「艆」字,其字義為「海中大船也。」我大喜過望,立刻用它表示漕運貨物的大帆船。再加上古漢語構詞習慣,凡是帶「馬」的語詞都有「大」的意思。結果順理成章的用「馬艆」承載這個語音。後來重新檢討,發現它只是詞義相通而已,語音是有一段距離的。所以,目前我已捨棄不用了。

馬祖有一句很普通的生活諺語,它可用在形容正負面的「一魚兩吃」、「一舉兩得」的場合。但是在口語表達時,大多數的朋友會將「兩堛」說成「兩橛」。因此有必要在此為大家作個分析。

俗諺語來自民間,其生命力之強是無與倫比的。每一句話雖然有固定的語意,但是,也會因說話人的口氣和所處的環境不同,而產生「自嘲」、「諷人」的結果。「借豬頭擺暝,齊好看」,就是很好的例子。(本文的兩張照片皆拍攝於福建的琅岐島)

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

前些日子,在《馬祖日報》上看到鄭韻秋老師對椬梧的介紹,並且說它的俗名是「鹹ㄇㄨˋ」。因為前字的音節唸法是國語所無,所以韻秋老師用權宜的辦法,以人人都會說的國字暫代。後來有讀者朋友提出不一樣的語音做回應,從社會語言學的角度來看,這些差異是正常的。根據學者研究可知,造成語音變化、或同物異名的原因很複雜,如,說話人的語言習慣、發音器官之一的口腔開口度大小、居住環境的風土氣候、用話人的性別、年齡…等,都有可能是造成語言變化的因素之一。

馬祖列島是燕子南來北往的中繼點,它們隨季節更迭而去來,回舊巢故居如同人回老家一般。老一輩鄉親稱它們為「烏尾鳥」,再年輕一些的人稱它為「燕囝」或「燕鳥」。新世代的朋友受國語影響,則直接稱「燕子」。因為它們和居民生活打成一片,所以用它來做詩歌「起興發語」的用詞。

從文章形式來看,這不能算是詩、也不是韻文,它只是兄弟之間一來一往的趣味性對話。弟弟提出心中疑問,哥哥就物種特徵耐心回答。「攻」「防」之間頗見童趣。

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

俗諺語富含生活智慧,使用場合有時是單一的,有時卻能做適度的引申。這句話能用於責備或撫慰的場合。因為趣味性頗高的,所以,使用時被責備的一方,反而有會心一笑的可能。

人吃五穀雜糧,身上總會帶一些疾病。有病上醫院、找醫生,這是天經地義的事,此時有共同的語言是很重要的。雖然馬祖閩東語屬於瀕危語種,但社會上猶有只能操方言的耆老,他們口中的語料,除了是溝通之鑰以外,卻也是母語保存的吉光片羽…

馬祖人的母語是福州語,是漢語八大方言之一。因為和其他方言共出一源,所以彼此之間有許多共通性。據學者研究,缺乏文字為載體的語言是無法行之久遠的。本單元的本字考證所得,除了希望自己的母語,在「形」、「音」、「義」語言三大要素上能獲得密切結合之外,也能為其他方言提供參考的理據。

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

今年文化處開民俗直播「馬祖攀講」節目,這是全新的嘗試。從「街談巷議」的情況來看,推想看的人還不少。由此可見,工具的使用,對重要議題的討論和推廣,是非常重要的。本文是當天話題的補充,內有「喝采」詩文的創作經驗分享,敬請大家參考。