爆竹聲還未響起,line群組、各種朋友圈傳來的種種新年祝福,雞年迫不及待的來了,手機裡全都是雞的圖片。大年初一,雞年的第一天,想起小時候聽依公、依嬤講的雞的故事,跟大家分享一下吧!

伙利出生的時候,爸爸已經不再捕魚了。

據說他爸爸酒喝太多,成日混沌不清楚,冬天風大,他照往常一樣以酒當餐,大清早出海,就咕嚕咕嚕灌下一大碗公的老酒。

那天起風暴,漁船搖晃特別猛烈,比船頭還高的巨浪,一波接著一波,伙利爸爸被酒精掏空的身體,已經無法配合船身律動,一下沒站穩,跌到浪裡去了。海水冰冷,等到七手八腳撈他起來,身體半邊已經不能動了。他嘴唇發黑、牙齒打顫,足足躺了個把月,再也沒有回到海上。

民國38年以前國民黨軍已在閩浙沿海設立要塞堡壘,而福建沿海及各島上也成立戰地部隊從南到北(金門、烏坵、東犬、西犬、上竿塘、下竿塘、東引、霞浦、西洋、浮鷹、四霜、浙江岱山)等島嶼,而大部分官兵是國民黨軍收編福建學校及農民等青年軍,最年輕有16歲學生,民國38年由當時的福建省調查站站長王調勳先生擔任反共救國軍海堡部隊司令。

市場是個好地方,信步其間,每次都有驚喜,於我來說,更是一個可以和鄉親互相聞問、閒話家常的地方,所以即便不買菜,偶而也會上市場走走。

「哪裡人?潭頭人,誰的孫?佬猴孫,誰的仔?鐲鐲仔。」我和我的兄弟姐妹自從會說話開始,就被祖父母、父母親這麼教我們唸。長大之後有同學來家裡玩,總會被問到你是誰的孫?誰的仔?原來「哪裡人、誰家的子孫」在那時的馬祖代表的是一種社會網絡、身份的識別,如同早期馬祖人的小名常是「父子聯名、祖孫聯名」。

「馬拉松」是馬祖最近很夯的話題。對喜歡運動的我來說,真希望能藉舉辦大型活動的機會,進而「鼓動風潮」帶動地方的運動風氣,將運動和生活結為一體,成為日常習慣之一。

金、馬民防隊是反共抗俄、全民皆兵思維下的產物。戒嚴時代,前線男女除了公教及其眷屬,或女性首次懷孕三個月以上者,其他的都得參加。集訓期間,所有壯丁都須出席,影響收益自不在話下,其中以漁民不得出海作業「受傷」最重。時空背景相同,但各村發生的故事卻不一定相同,今天就以發生在牛角的往事和大家分享之。

原字幕經劉宏文老師及公子,劉家國兄等提供修訂意見後,恰好於10/31日蔣中正誕辰紀念日,馬中校慶之日完成,初版上傳youtube及馬資網,也算是一個歷史的連結。

影片中,當時首席顧問懷德中校所說的話,我跟劉老師公子(現留學加拿大),都沒聽出來的美軍顧問職稱,經參考林金炎學長所著的馬祖歲月印記後,其中之一應可以確認是"兵工"顧問,另一個查不到紀錄,姑且記為"第二"顧問。 同時也從該書中還原了兩處英文直譯的不貼切,改註為"幹訓班"及"防空壕洞" 的名詞。另林金炎兄所寫的"馬祖兩棲偵察隊沿革",也確認了當年兩棲偵察隊的編制真的有一個連這麼大,就如影片中所說的連隊。

中國醫藥大學葛應欽副校長有篇論文「早期的南島民族進入和移出台灣」,刊登在於「美國人類遺傳學雜誌」,亮島人遺址研究再度躍上國際期刊,證實早期南島民族約8000年前起源於馬祖、福建沿海地區。這些年來跟隨陳仲玉老師做田野調查和考古挖掘,從東莒熾坪隴遺址到亮島島尾遺址,出土文物堆裡一石器、一陶片、一骨器、一貝器…極力去拼湊馬祖列島史前文化。

〈馬祖漁歌〉是為音樂劇《馬祖心情故事(2)‧藍眼淚》而寫的歌詞。內容是以馬祖常見的魚種,搭配十二月令,再加上鄉親生活風情,以閩東地區特有的〈長年調〉型態呈現。有些詞句雖然突破一句七言的限制,但吟唱時仍維持4分之4的節拍。所以,用搖滾、饒舌的方式演出,其韻味也佳。

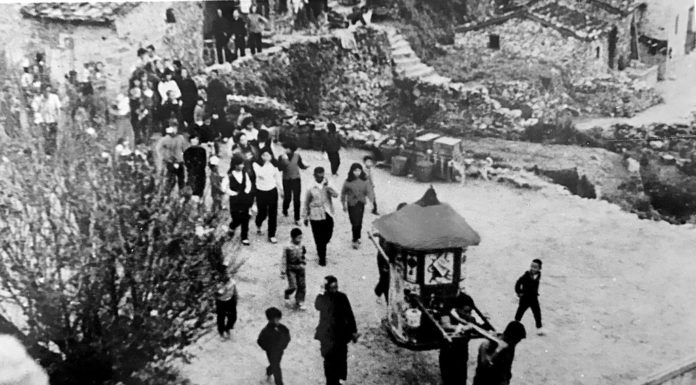

許多馬祖人的祖鄉是福建長樂,在兩岸長達4-50年的完全隔閡,老一輩的對於故鄉的記憶漸漸淡去,年輕一輩的無緣親炙故鄉的傳統文化,於是,故鄉就在村莊海邊舉目可以看到的地方,鄉愁卻不知是什麼?我個人的鄉愁是祖父祖母、父親母親日常說的故事、村子裡敲鑼打鼓的旋律、擺暝時神驕上的神明銜頭、朗朗上口的童謠…。隨著年紀增長,很想要把聽過的故事衍續給孩子、孫子聽,所以,手機、相機、錄影機總常在身邊,愛和老人家聊天,愛往福州鄉間跑,愛進村尋廟、進廟問人…,這幾年,累積了一些有關我祖父的祖父的故鄉的故事,現在沒有鄉愁了,只要有人願意聽我就願意說,只要有人願意讀我就把它寫下來。以下是幾則過去田野調查所得,與此次行程有關的故事。

1950年夏天,一個燠熱午後,纏著小腳的依金姆,正坐在門前條凳上,一邊搖著鴨毛扇子,一邊看雞群啄食。海邊吹來的涼風,穿過弄口,輕輕拂在身上,有一瞬間,依金姆瞇起眼睛,彷彿睏著了。突然耳邊一陣狗吠聲,依金姆看到小溪對岸,揚起一團濛濛灰塵,一隊揹步槍、打綁腿,穿草綠軍服的「兵哥」,正向村口而來...。

梅花靠海,世代以海為田,日常飲食也多海味。秋鶯家煮了好大一鍋魚湯,撒蔥花、澆白醋,地道的古早口味,一碗吞下,立即帶我們回到島嶼的童年。

繼去年之後,文化處於4月5日到9日,持續辦理福建籍配偶的走親之旅。陪著遠嫁馬祖的福建女兒回娘家走親戚。這些嫁來馬祖的姊姊妹妹,有的新婚才一、兩年,孩子猶在襁褓中;有的已在馬祖生活二、三十年,兒女皆已成人,甚至可以當依嬤了。

「榕」是福州簡稱,所謂「榕詩」,指的是以福州方言寫的詩。詩歌用字少,往往以意境取勝,有時僅三言兩語,而內涵卻無限寬闊。以共通語言創作的詩文,其詩境有時尚難體會,何況用地方語言表達。如果無法用本字呈現,對該語系的人來說,閱讀時只能略知詩意,但吟哦卻少了幾分趣味。