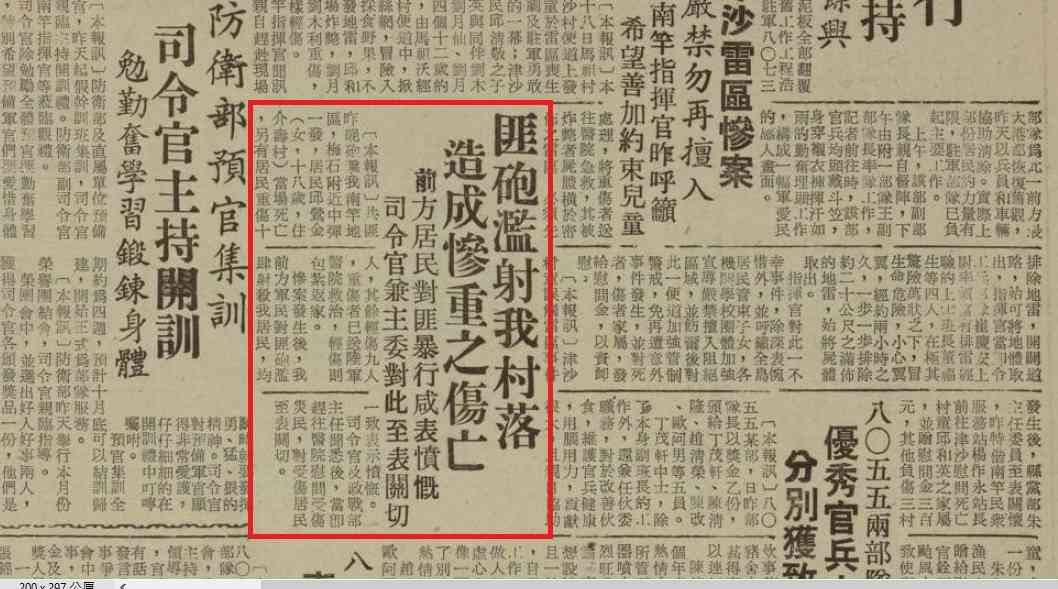

9月,真是個災難的月份。17年前921中部大地震奪走2415人的生命、15年前911紐約恐攻2977人因此喪生。比這兩樁天災人禍導致的悲痛事件,更為遙遠的過去,還有一件令我這一代馬祖人,曾經憤慨激越、悲痛哀傷,甚至讓許多人因此步上從軍報國之途的929「梅石中正堂」砲擊事件,正是發生在距今47年前的今天,也是在秋颱過後,一個寧靜黯淡的夜晚。

最近看到馬祖媒體報導,有關楊前縣長三體帆船即將下水的新聞,個人對此壯舉深感敬佩。楊前縣長對「亮島人遺址」的發現居功厥偉。此番帆船建造完成,是否有下一步計劃,我等鄉親多樂於聽聞。基於同村兼好友之誼,謹以本方言歌詞表示感佩與祝福之心意。

在空曠地放電影並非馬祖特有,台灣也是如此,尤其是眷村所在地。若干年前羅文嘉當任台北市新聞處長時,把記憶中戶外演出的電影稱「蚊子電影」,他想在台北市複製當年的感覺。此舉文化盛事,能否引發年輕人的注意,這是言人人殊的見解。但對於曾走過從前的朋友來說,的確能勾起緬懷的遐思。

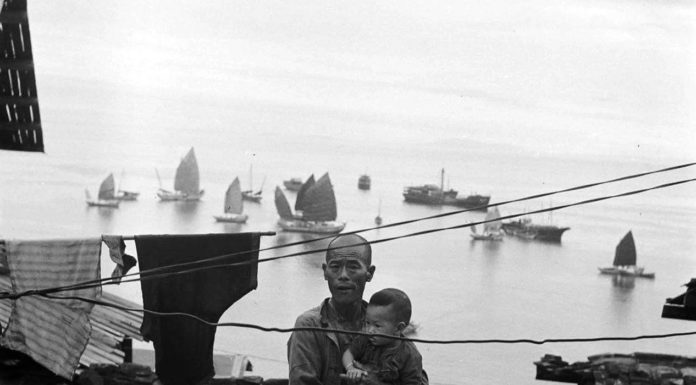

從有記憶開始,家裡廳堂長年擺置一座與人齊高的巨大木桶,外圍以竹條箍緊。依灼小時候經常踩著竹條攀上桶沿,俯視堆得像小山一樣的乾蝦皮。他也常常躲在屋角的漁網堆裡,跟妹妹玩捉迷藏。屋外橫躺幾根竹篙和碗口粗的篾繩,爸爸經常捧著碗公蹲坐上面吃點心。

在大約二十歲左右,我買了一本「如何閱讀一本書」,如果沒記錯,是桂冠出版社的,經過多次搬家,這本書不見了,桂冠書局也停業了。在我五十歲的時候,我又買了一本「如何閱讀一本書」是臺灣商務印書舘的增修版。你會問我,同一本書為何會買二次?我也說不上為什麼,或許因為它曾在我囫圇閱讀的年代裡啟發了我不同的閱讀經驗吧。

福州話有一句老話說︰「田園日日去,親戚淡淡䟰(走)」,告訴人們日日去田裡辛勤耕作,土地會長出作物回報人們,而親戚之間應該如同「君子之交淡如水」才能免生是非,把社會人際形容得世態炎涼。但是,血緣、親情是一條割不斷的臍帶,你總是能感受到那遠方的思念和呼喚,尤其出嫁到遠方的女兒,總是期待著飛奔在回娘家的路上,期待著一如兒時的溫馨擁抱和歡聲笑語…。

今天預定拜訪兩位70後的福建女兒,一位是林秀,住潭頭克鳳村,另一位是福州姑娘林丹。由於福州與長樂車程不遠,時間充裕,在往潭頭克鳳村途中,領隊潘建國館長特別安排拐入長樂鶴上鎮,參訪「九頭馬」民居。

伙利出生的時候,爸爸已經不再捕魚了。

據說他爸爸酒喝太多,成日混沌不清楚,冬天風大,他照往常一樣以酒當餐,大清早出海,就咕嚕咕嚕灌下一大碗公的老酒。

那天起風暴,漁船搖晃特別猛烈,比船頭還高的巨浪,一波接著一波,伙利爸爸被酒精掏空的身體,已經無法配合船身律動,一下沒站穩,跌到浪裡去了。海水冰冷,等到七手八腳撈他起來,身體半邊已經不能動了。他嘴唇發黑、牙齒打顫,足足躺了個把月,再也沒有回到海上。

明朝洪武年間,長樂潭頭鎮二劉村一個劉姓農民,生了二個兒子。次子劉光龍生得聰明伶俐,品貌端正,十三四歲時在鄰村私塾讀書,因他品學優良深得老師喜愛。

「榕」是福州簡稱,所謂「榕詩」,指的是以福州方言寫的詩。詩歌用字少,往往以意境取勝,有時僅三言兩語,而內涵卻無限寬闊。以共通語言創作的詩文,其詩境有時尚難體會,何況用地方語言表達。如果無法用本字呈現,對該語系的人來說,閱讀時只能略知詩意,但吟哦卻少了幾分趣味。

馬祖人稱「嶺南」為「嶺前」。我媽媽娘家在嶺南附近的鳳井塘,從小就常聽她提「嶺前」,一直不知就是嶺南。後來查書才明白,嶺南村環繞西湖,東南方向依傍雁山,有「飛雁落湖」之姿。雁山與鴻山對峙,中間隔著長石嶺,居高南望,嶺之前也是嶺之南,所以又稱「嶺前」。

國軍部隊還未踏入小島以前,島上沒有汽車,也沒有腳踏車。島民往來各地,都靠雙腳,久了,便在海岸、山巔走出許多蜿蜒曲折的土路,有的通往村落,有的通往井邊;有的通往草埕,有的通往祖先的墳地...。

細珠和她的親戚都是中國境內少數民族「畲族人」,她們的母語是畲語,普通話(國語)是通用語。一踏進阿姨家,乍一看和一般漢族人的房舍格局差異不大,然而細看時,畲族特色一一呈現,首先是阿姨家準備的一桌子的畲族食物,有烏米飯、糍、月桃粽子、桂圓、糖果、蘋果、橘子等等,還有二三十杯加了少許白糖的熱開水,每一杯裡浮著二枚紅棗、擱著一隻匙子(喝完甜茶方便取食紅棗)。這完全是最高規格的接待,令人感動。阿姨說烏飯是每年農曆三月三日、月桃粽是端午節、糍是過年時必吃的節令食物。

馬祖列島自1949年國軍進駐後,至1992年11月7日解除戰地政務,馬祖長逹43年軍管時期,這期間一切為戰備需要,以軍事優先建設馬祖。因此,留下全世界密度最多的軍事建物及其附屬的精神標語,尤其是精神標語五步一句、七步一對聯、拐個彎又見於丈高的照壁、過了山頭再見摩崖石刻,比氣勢比數量遠勝過民間厭勝物(民間用於鎮魔避邪之物件),卻與民俗的厭勝物有著異曲同工之妙,同具一樣精神療法。

人類學的研究工作中,信仰是很重要的一個領域,「見村尋廟、進廟看神」也成了不可少的田野研究手段。這二十餘年來,走過各地的廟宇不知凡幾,因此,已不僅是研究信仰,而是以看待藝術品的心情來看待了,因為無論是廟宇建築、或是神像雕塑,都是集各種工藝美術於一體的藝術呈現,其繁複精緻的程度常令人驚嘆。當然,信仰的對象「神」還是社會人文領域裡的研究要素。