馬祖人在拜祭天地神祇時,會在供品上插花或插榕樹葉,這個動作馬祖話說「硩青」。硩的字義為壓,青的字義很籠統,它可解釋成黑色、深綠、深藍,此地做深綠色解釋。「硩青」的目的,不僅在避邪,同時有祈求生生不息的用意。

因為疫情關係,小三通無法正常運作,福州喜娘無法來到馬祖。牛角社區鄉親打電話給我,邀我擔任講師,指導「喜娘喝采研習會」課程。我是牛角人,當然要出力協助,所以,趕寫了一首應景的詞曲備用,這首詞曲的旋律很簡單,希望大家會喜歡。

隨馬祖澳天宮進香團約二百人,一行人在2008年2月27日搭乘金龍號專船,上午由福澳港出發前進馬尾,轉往琯頭鎮再搭渡輪到壺江島,這座面積只有0.8平方公里人口最多的時候逼近一萬人,因漁場枯竭同樣面臨人口外移的現象目前常住人口數不到四千人,行政區劃分連江縣。這天縣政府官員和壺江的住民幾乎動員夾道歡迎,天后宮陣頭整頓後依序前往天妃廟會香,之後乩(芹壁、板里、白沙等)和天后鑾駕駐蹕宮內,人員各分配於民宅和學校。

「補庫」是馬祖重要且特殊的祭儀,老一輩「嫩貳」鄉親又稱它為「添庫」。它的意思是:充實神明財庫,以免神明經濟窘迫。多年前我曾在《馬祖日報》及《馬資網》刊登過相關的論述,但隨著歲月過往,如今又有新的體會及新的發現,所以重新整理和增刪,且附上照片供大家做參考。

有些地方稱祭灶為「小年」,祭灶的日期也不固定。福州有「官三民四曲蹄五」的說法。在很早以前,馬祖有廿三、廿四的選擇,而且還要口誦「祭灶」頌詞。後來固定在農曆十二月二十四日的晚上舉行,頌詞也漸漸失傳了。不管哪一天,在經濟困頓的年代,孩子們對此日的到來是極為渴望的。

離開樟湖鎮趕往福州,車行在高速公路上,蜿蜒的閩江景色就在視線旁飛逝,時空交錯於閩江,想像漢人還沒來到此地開拓時,那時是閩越國屬地,遍地是森林,林間無數猛禽野獸,閩越人手持石斧、石矛、石簇……追趕動物,一落落集村散在河階谷地,汲水灌溉過著水耕火耨的生活,圍在火塘祭拜氏族圖騰,當然有不少氏族屬蛙圖騰崇拜,祈求農穀豐收。

二月初,連江縣政府文化處召集數位來自福建的馬祖媳婦,參與正月走親戚的活動。本活動希望達成的目的有三。一、在走訪的行程中,瞭解當初遠嫁馬祖的背景,和婚後的情感連結。二、體現政府關懷及深化新住民融入與認同。三、實地記錄馬祖與原鄉相隔數十年後民俗風情的延續及變化。本系列文章是針對第三項目的進行論述的。

閩東地區風燈的功能是多元的,它除了供擋風照明以外,更多的場合是用在祈福,或討喜時。任何行動一旦提升到儀式層次,就會延伸出禁忌或新的詮釋。因為風燈用在吉慶時,人們絕不會讓「祈求」的工具出現忌諱以觸犯霉頭。所以,請神巡遊時,若不慎發生失火燃燒時,老一輩鄉親會說「開店門」……

「筅堂」也可以說「掃塵」、「掃年」…等。意思是年終大掃除,這是各地方都有的習俗。「筅」字只有一個讀音,但它的字義卻因詞性不同而有別。這個有意義的年節活動,卻因時代進步,生活環境的改善,使它的禮俗色彩淡化了許多。

「喜娘」馬祖話說「伴房嬤」,在傳統的婚禮上她是很重要的角色。新娘出嫁到婆家,內心難免不安,此時必須靠伴房嬤來安定情緒。她不僅是婚禮儀式的引導,能適時地炒熱氣氛以外,遇到想在口頭上佔便宜的賓客,還要會調解或排除。總之她是婚禮中不可或缺的靈魂人物。

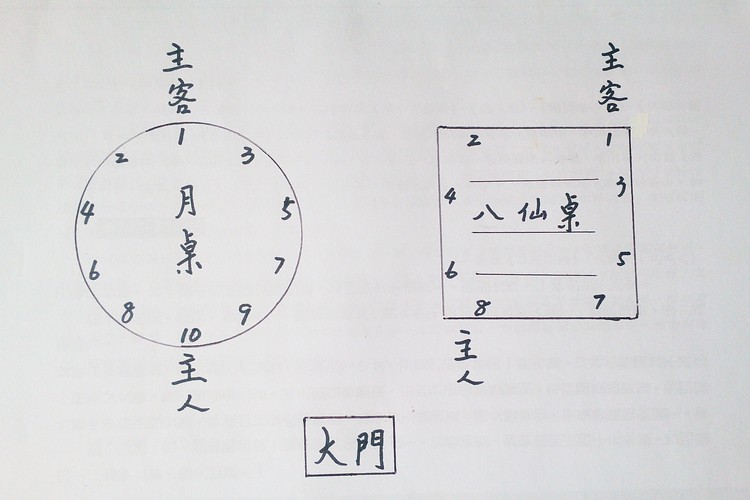

在姻婭的親屬網絡中,舅公的地位是很崇高的。無論是紅、白宴席,或是其他應酬,對他的招呼總是誠惶誠恐、是怠慢不得的。他是坐首席的人,首席的馬祖話說「大位」,「大位」所在,馬祖話說「上橫頭」。本文將介紹馬祖人「尊卑席次」的概念供大家做參考。

農曆正月廿九日是馬祖人「摜九」的日子,這是閩東地區非常特殊的節日。按理說,它不是馬祖特有的習俗,只因為後來地方政府介入取締,使本屬單純的禮俗成了不可說的「禁忌」,也使馬祖的「摜九」特殊性提升了許多。以「對策」應付「政策」本來就是民眾所擅長的,故長官雖三令五申的禁絕,而民間依然熱絡的進行著……

「擺暝」是馬祖年節的重要項目之一。熱鬧程度,用現代人的習慣說「瘋擺暝」,絕非是誇張的形容詞。「擺暝」的供品多由信眾出資備辦,次日中午的餐宴馬祖話說「食福」、「食渾味」。其菜餚就是用拜過神用的供品烹煮而成。出席者一戶以一人為代表,在物資貧乏的當年,這也是令人期待的餐會。

「義親」與「認親」是社會網絡運作的方式之一。在古今的華人社會是備受重視的。以「義親」為例,吾鄉馬祖結義的對象有「對神」、「對人」兩種,今天就請大家聽我說分明。

「上巳」日對馬祖人來說,雖不是重要的節日,但是有「搭門青」、「掛門青」的習俗,讓人覺得它也有一些不平凡。它的意義在趨吉避凶,單單這個舉動,就能和福州以及古老的社會產生連結…。此時也是野葱採收之時,鄉親雖不做古人「踏青」、「袚禊」之事,但是,到郊外採擷野味時蔬,實際上已有「春季郊遊」的事實了。因此整個過程也是令人感到快樂的。