「擺暝」是馬祖年節的重要項目之一。熱鬧程度,用現代人的習慣說「瘋擺暝」,絕非是誇張的形容詞。「擺暝」的供品多由信眾出資備辦,次日中午的餐宴馬祖話說「食福」、「食渾味」。其菜餚就是用拜過神用的供品烹煮而成。出席者一戶以一人為代表,在物資貧乏的當年,這也是令人期待的餐會。

牛角社區「送喜喝采」是「做出幼」的節目之一,整個過程已於日前風光落幕。從去年開始,我就擔任「喝采」課的講師,過程中看了大陸來的喜娘、道士的施作內容,感覺上距離有一點遠又不太遠,也許這是兩岸分隔數十年之後,所產生的必然隔閡。現在我以懷舊的心情,將內心的感觸和所知道的事寫出來,和大家分享之。

透過信仰的力量,不論多遠的路途,不管多忙的工作,都會放下趕回家「擺暝」,共享人神團圓的日子。昨天下午二點起,是北竿塘岐村與後澳村的三座廟迎神繞境,相互尬乩成為百年的傳統,水部尚書府、蕭王府、楊公八使宮迎神繞境時間不同,各有傳統的路徑。各自擁有不同信眾,以及源自不同移民區的信仰圈。

農曆正月廿九日是馬祖人過「拗九」的日子,但是福州地區也有人做「送窮九」的儀式。「拗九」是閩東地區非常特殊的節日,而「送窮九」的儀式在馬祖從未出現過。所以,此事的由來有必要在此做一些說明。

「拜年」是華人社會很普通的禮儀之一。傳統的馬祖是很有人情味的,所以,從前的鄉親,會將拜年禮儀賦以特殊的意義。會面拜年的施作方式有「繁」、「簡」兩種。簡單式的拜年從容自在,揮手、欠身、鞠躬敬禮、打躬作揖,只要口中有說吉祥話都算。但馬祖繁文縟節式的拜年,也會令外人嘆為觀止的。 (字詞的標音以羅馬字音標符號為準。)

50年代,「撞球」是籃球之外,馬祖軍民最普遍的休閒運動。那時村村都有撞球店,短短一條街,往往多達五、六間。只要住家或店面有個5平方米的空間,就能擺張球檯,牆壁掛幾球桿,一塊計分小黑板,幾顆「膠鼓(chalk)」,便開門營業。那時一局2塊錢,客人絕大多數是休假出營、穿草綠軍服的阿兵哥。

「補庫」是馬祖重要且特殊的祭儀,老一輩「嫩貳」鄉親又稱它為「添庫」。它的意思是:充實神明財庫,以免神明經濟窘迫。多年前我曾在《馬祖日報》及《馬資網》刊登過相關的論述,但隨著歲月過往,如今又有新的體會及新的發現,所以重新整理和增刪,且附上照片供大家做參考。

鐵板大王宮,居民習稱「報亡宮」「報王宮」,位在天后宮右側,此宮肇建於何時已無可考。它在居民生活中有著重大意義,早年村中有人往生,喪家必須往此廟舉行一個報王儀式︰向大王秉報某人於某日某時往生,在陽間除籍進入陰間,請大王帶領亡靈好走,類似像報戶口的作用。

「送棍」禮儀,表面上只是男方送禮品到女方家,但是,由禮品的送達,到女方的收受、回贈,不難看出禮俗設計之細膩。馬祖婚中的「房底酒」,實際上就是古禮中「合卺」與「交杯」的演化。禮失求諸野,誰說不宜。

「筅堂」也可以說「掃塵」、「掃年」…等。意思是年終大掃除,這是各地方都有的習俗。「筅」字只有一個讀音,但它的字義卻因詞性不同而有別。這個有意義的年節活動,卻因時代進步,生活環境的改善,使它的禮俗色彩淡化了許多。

鄉野奇談之所以迷人,在於它的故事情節曲折。當事人若有繪聲繪影的本領,那迷人的故事將會流傳於同儕之間。本文所說的幾則小故事,雖然都是我的經驗,但類似的情節相信各村都有,大家看了之後不妨去類比,或許會牽引出更多的事情來。

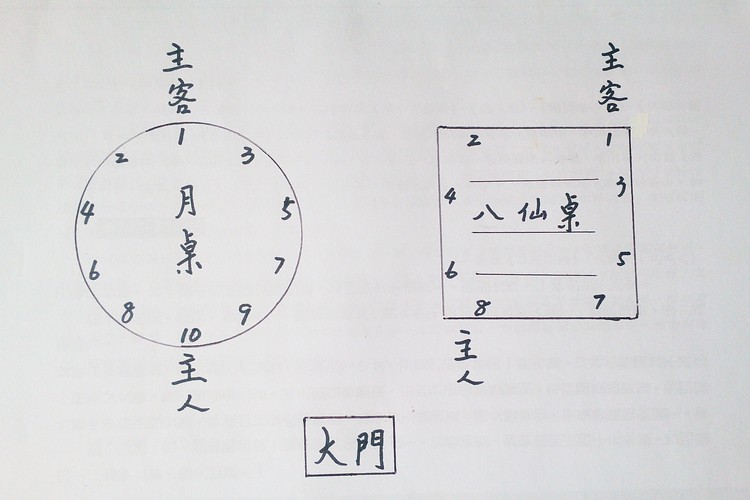

在姻婭的親屬網絡中,舅公的地位是很崇高的。無論是紅、白宴席,或是其他應酬,對他的招呼總是誠惶誠恐、是怠慢不得的。他是坐首席的人,首席的馬祖話說「大位」,「大位」所在,馬祖話說「上橫頭」。本文將介紹馬祖人「尊卑席次」的概念供大家做參考。

社會是進步的,許多規矩會隨時代而變。有些行禮如儀的習俗,鄉親未必知曉它的道理。今天就利用說解一句俗諺語的機會,為大家介紹傳統做忌日的一些情節。

細珠和她的親戚都是中國境內少數民族「畲族人」,她們的母語是畲語,普通話(國語)是通用語。一踏進阿姨家,乍一看和一般漢族人的房舍格局差異不大,然而細看時,畲族特色一一呈現,首先是阿姨家準備的一桌子的畲族食物,有烏米飯、糍、月桃粽子、桂圓、糖果、蘋果、橘子等等,還有二三十杯加了少許白糖的熱開水,每一杯裡浮著二枚紅棗、擱著一隻匙子(喝完甜茶方便取食紅棗)。這完全是最高規格的接待,令人感動。阿姨說烏飯是每年農曆三月三日、月桃粽是端午節、糍是過年時必吃的節令食物。

二月初,連江縣政府文化處召集數位來自福建的馬祖媳婦,參與正月走親戚的活動。本活動希望達成的目的有三。一、在走訪的行程中,瞭解當初遠嫁馬祖的背景,和婚後的情感連結。二、體現政府關懷及深化新住民融入與認同。三、實地記錄馬祖與原鄉相隔數十年後民俗風情的延續及變化。本系列文章是針對第三項目的進行論述的。