馬祖端午節有「送粽」之俗,這是喪禮的延伸。姻親長輩過世之後,第一年的端午節要送成串的粽子到他家,表示關懷心意。收受者會以紅紙花,紅筷子以及鹼麵當做回禮。

二十四節氣的「冬至」,馬祖鄉親稱之為「冬節」,是一年中比較重要的節日之一。但隨著時代演進,經濟條件改善,它的儀式內涵、兒童的嚮往度等,都在改變或弱化中……。有關儀式補遺部分,請參考第5則的說明。本文是根據舊作增刪而成。

馬祖列島位於閩東海上,原屬漁民短暫棲息之所,但是,因為地緣關係,民情風俗等,均在福州文化廣衍漸潤的範圍內。故部分習俗與與古籍所載多所雷同。以馬祖傳統婚禮喜宴來說,烹調方式雖簡單,但餐宴形式卻很複雜。傳統的馬祖喜宴分三天進行,總共三大宴八小餐。以下就聽我來解釋吧。

本首曲詞創作於「馬祖元宵采風」之後。事隔三個月,陸陸續續的寫了三首相關系列的歌詞。欣芸老師「有閒來坐」的第一單元,由南港傳統製茶業「出發」。接下來迪化街舊社區的場景,也一樣令我印像深刻。因為上一世代的馬祖鄉親,都把圓環、後車站一帶,視為台灣最繁榮的地方……(本文未錄製音檔)

農曆正月廿九日是馬祖人「摜九」的日子,這是閩東地區非常特殊的節日。按理說,它不是馬祖特有的習俗,只因為後來地方政府介入取締,使本屬單純的禮俗成了不可說的「禁忌」,也使馬祖的「摜九」特殊性提升了許多。以「對策」應付「政策」本來就是民眾所擅長的,故長官雖三令五申的禁絕,而民間依然熱絡的進行著……

因為疫情關係,小三通無法正常運作,福州喜娘無法來到馬祖。牛角社區鄉親打電話給我,邀我擔任講師,指導「喜娘喝采研習會」課程。我是牛角人,當然要出力協助,所以,趕寫了一首應景的詞曲備用,這首詞曲的旋律很簡單,希望大家會喜歡。

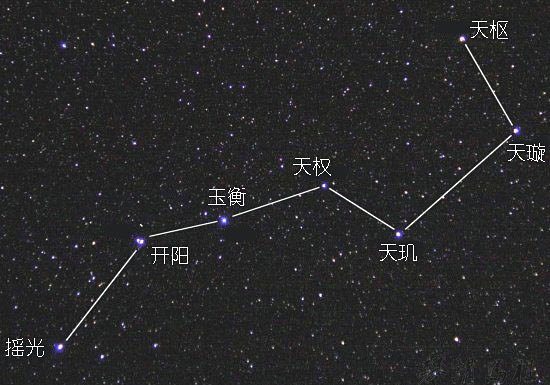

馬祖人的「九皇大帝」崇拜,具體的說就是「食九皇菜」的過程。年輕的朋友可能對祂所知不多,但長輩對連續吃九天的「九皇菜(齋)」可是極其重視的,齋戒期間,有人在自家門楣上掛著黃色燈籠。其實這是對「北斗七星」的禮敬,此禮俗在中國歷史上是淵遠流長的。

社會是進步的,許多規矩會隨時代而變。有些行禮如儀的習俗,鄉親未必知曉它的道理。今天就利用說解一句俗諺語的機會,為大家介紹傳統做忌日的一些情節。

「楮錢」,簡單的說就是祭祀用的紙錢。它的型態很多,祭拜不同的對象和場合,要用不同的紙錢。否則鬼神不見得會「心領」。拜神與祭鬼,對象不同,做法不同,使用的紙錢當然也不同。今天我就為大家來做解釋。

「分年」是馬祖年俗中極重要的儀式之一。類似的禮儀其實各地方都有,只是名稱不同而已。因為它被重視,所以就發展出一些「規矩」和趣事。今天趁年節的氛圍尚在,將此小文章分享給大家,希望鄉親們也能勾起一些「私房」的趣事來。文章題目雖和「趣事」有關,但免不了要說一說有關方言發音的事。

「補庫」是馬祖重要且特殊的祭儀,老一輩「嫩貳」鄉親又稱它為「添庫」。它的意思是:充實神明財庫,以免神明經濟窘迫。多年前我曾在《馬祖日報》及《馬資網》刊登過相關的論述,但隨著歲月過往,如今又有新的體會及新的發現,所以重新整理和增刪,且附上照片供大家做參考。

「義親」與「認親」是社會網絡運作的方式之一。在古今的華人社會是備受重視的。以「義親」為例,吾鄉馬祖結義的對象有「對神」、「對人」兩種,今天就請大家聽我說分明。

各地方都有足以勵志,及教導後人生活智慧的諺語。它們都是族群長時間共同奮鬥的經驗結晶。所以,有必要加以整理闡述,好讓民族文化瑰寶能永久的流傳下去。今天介紹的數則諺語,多與親屬交往有關,它早就存在我們身邊,只是大家沒注意到而已。

今年文化處開民俗直播「馬祖攀講」節目,這是全新的嘗試。從「街談巷議」的情況來看,推想看的人還不少。由此可見,工具的使用,對重要議題的討論和推廣,是非常重要的。本文是當天話題的補充,敬請大家參考。

「掃墓」是國語詞彙,馬祖人的口語無此語彙,老一輩的鄉親都是說「硩紙」(ㄉㄚˋㄗㄟ+)。表面上看來,它只是單純的把紙錢用小石塊壓在墳頭,但經過歷史淬鍊後的簡化儀式,依然能呈現慎終追遠的意涵。