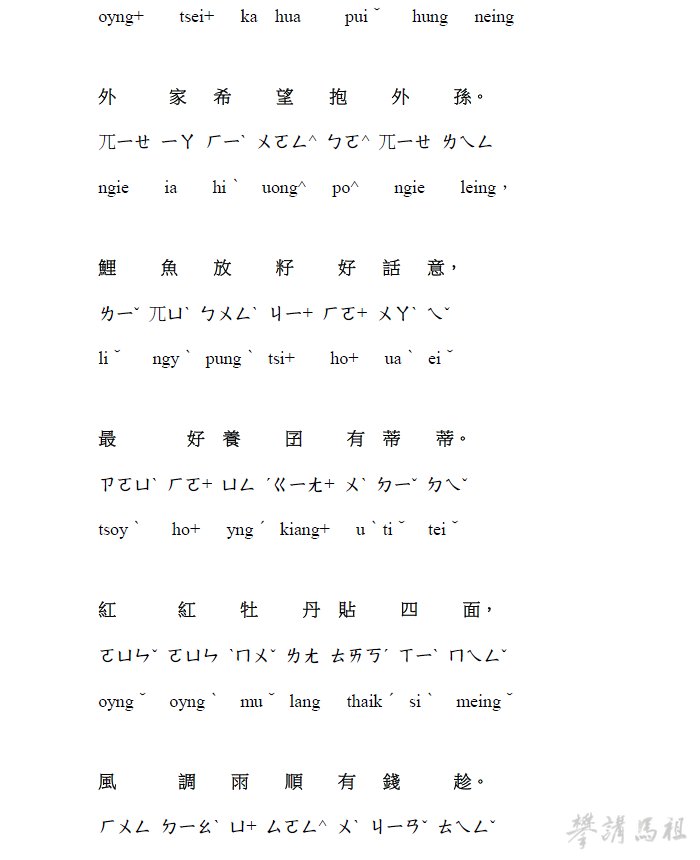

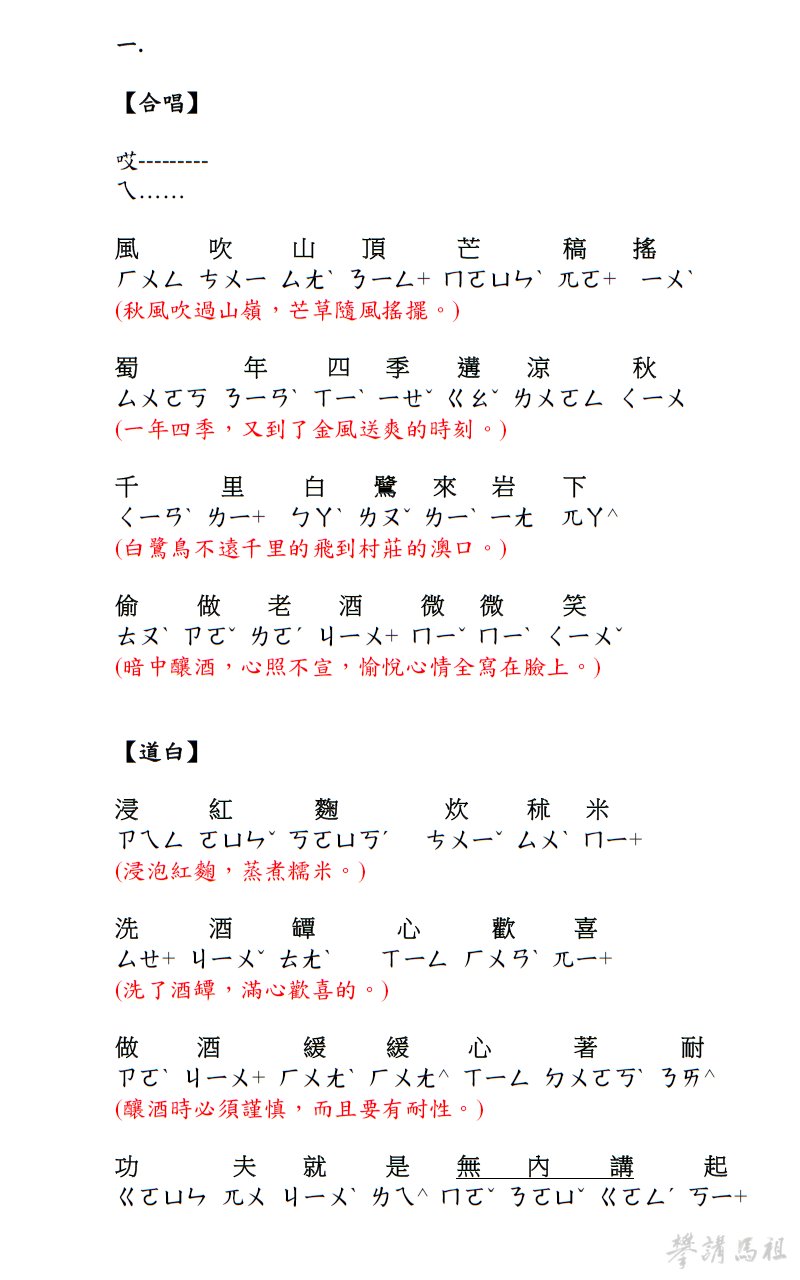

‧ 擔水

自來水尚未普及的年代,島上各村都有一至兩口水井,維繫村人飲食與四時運作。除了少數人家得地形之便,擁有私井之外,村人都要往井邊挑水(馬祖話稱擔水)。與此對應,家家廚房布局也大同小異,泥灶旁邊都有一個陶製大水缸,木頭蓋子,放一把鋁製水瓢。大人小孩回家渴了,直接掀蓋舀水,咕嚕咕嚕灌下。

遠遠可見二、三女子,肩挑水桶(少見男性),花衫黑褲,快步走在窄小的巷弄。 每日傍晚,西天猶有一絲殘照,種田的、捕魚的也陸續「轉暝(天黑回家)」,村裡傳出陣陣鋤頭「剃鼎」的刺耳聲音,逐漸有炊煙升起,遠遠可見二、三女子,肩挑水桶(少見男性),花衫黑褲,快步走在窄小的巷弄;扁擔彎彎,身形隨著重力律動,兩條烏黑的辮子左右晃動。

大白天婦人來井邊洗衣、洗菜,攀講嘻笑的聲音村子都能聽見。 春夏潮潤,雨霧綿綿,島上水井也都豐沛滿溢,擔水的人直接沉入水桶,連打水的「駁桶」也省了。大白天婦人來井邊洗衣、洗菜,攀講嘻笑的聲音村子都能聽見。到了晚上,少年難耐炙熱,帶著臉盆、毛巾,到井邊摸黑沖澡。久久一部軍車駛來,車燈掃過,赤條條的身影無所遁形。有人手掩胯下,蹲躲低矮的井沿後面;有人拿起臉盆,還來不及遮掩,燈柱已返回路面。

老人家看不過,拉開嗓門朝水井吆喝:「這水給人食的!你們洗衣、洗身,到別位去!」

到了秋冬,東北季風把水氣帶到遙遠的南方,野溪乾涸,水井空蕩蕩,盡頭淺淺一漥濁水。打水的「駁桶」扔下,匡噹一聲砸到井底石頭,馬口鐵立即凹了一角,井底傳出嗡嗡的回聲,久久不散。

不知何時,水井旁邊開始排列各式各樣等待中的空桶。最常見的是上大下小,呈圓錐形的鐵製水桶,底部極易生鏽漏水,有人就換上圓餅狀木板底座,工法細巧,木頭與鐵邊嚴絲合縫;有些水桶鋁製,小巧不生鏽,價錢也貴些,但質軟,碰撞易留下凹痕;也有少數人家仍用傳統木桶,色澤深沉有些年代,外圈圍箍竹篾,桶內盛水,質厚如油,一擔水挑回家一滴也沒有濺出。

不知何時,水井旁邊開始排列各式各樣等待中的空桶。 等水的通常是幼童,一次一次懸下「駁桶」,極有耐心,每次往往只有少量黃色土水,注滿水桶之後喚大人挑回。也經常可見十五、六歲的少男少女,肩挑兩個與身型不成比例的水桶,一階一階往山腰的家蹬去。

牛角村靠海處猶存一戶石屋,外牆斜斜伸出幾支石條,由低而高呈階梯狀,據說是特意鋪陳的捷徑,便於挑水入廚房,那可能是島上現存最艱險的水路之一。

牛角村靠海處猶存一戶石屋,外牆斜斜伸出幾支石條,這可能是島上現存最艱險的水路之一。(王清勇提供) 再不久,井邊逐漸有爭吵聲,愈來愈頻繁也愈大聲。「你就一厝人,擺那麼多水桶,這井是你厝鑿的?」「你擺兩個空桶,半天見桶不見人,我在這等多久,你知道嗎?」隨後雙方語詞愈加辛辣,面色變得猙獰,兩造雙方轉為冷戰,可能幾年不說話。

於是,井口加蓋上鎖,每日晨昏兩次開井,規定每家每戶配額一擔水。

‧ 擀身

冬天洗澡,在島嶼是件奢華之事。軍隊未來之前,一個冬季下來,全島男女老少數一遍,沒幾人有過真正意義的沖澡或泡澡。

島人稱「洗澡」為「擀身」,毛巾擰水全身擀過一遍,就已功德無量。夏天才有「洗身」這回事。孩童相約,偷偷溜到戒嚴的海邊泅水,就說:「今旦要不要去洗身?」至於起灶點火,燒熱水「洗湯」,即便是家有私井的富人,也只能偶而為之吧!

冬日酷寒又缺水,長年未洗的棉襖外衫,衣領烏黑有油光漾出。過年時辰,島上休耕休漁,男女見面寒暄,常有一個不經意的動作;兩手互伸袖口,頭往衣領微縮,身體左右晃動,引導厚沉的棉襖輕輕摩擦肩背,捫搔因暖意而甦醒的陳年老垢。

老一輩常說,哪天有錢,一定坐錨纜去福州湯池「洗湯」,讓師傅擦背刮垢,像一頭放血燙毛、白慘慘橫躺的豬仔,一次清理乾淨。

‧ 洗澡

當年初中入學,註冊通知清清楚楚載明,住校生要檢查臉盆、牙膏、牙刷、香皂、毛巾、漱口杯等盥洗用具。好像讀初中就為了洗臉刷牙,缺了其中一項,入學考試就白考了。

住校生睡大通鋪,上下兩層,五、六十人擠一間。所有規矩比照軍中,棉被折成豆腐塊,毛巾掛床頭,臉盆擺在床底,下鋪在前,上鋪在後;唯一不同的是,兩大間寢室擠了一百多人,熙熙攘攘,居然沒有浴室。大概校方認為,沒水,建了也是白搭。可以想見,上完體育課那個嗅覺極端恐怖的夜晚,每人汗涔涔,脫衣脫鞋,所有人都在五味雜陳、昏天暗地的烘臭中沉沉睡去。

住校生睡大通鋪,上下兩層,五、六十人擠一間。所有規矩比照軍中,棉被折成豆腐塊,毛巾掛床頭,臉盆擺在床底,下鋪在前,上鋪在後。 那時校方規定,每日晚餐後、晚自習前的短暫時間,開放住校生到中隴山腰打水,準備第二天漱洗。多數人規規矩矩拿著臉盆,長途跋涉來到井邊,好不容易爬一段斜坡,端回來的水只剩半盆;也有人迷上籃球,把握分秒時間,痛快打幾回半場,徹底忘了打水這個瑣事。深夜無語,眾人皆睡,打籃球的卻醒著。他拿著鋼杯悉悉窣窣舀水,這裡一杯那裡半杯。晨起,眾人見他坦蕩刷牙洗臉,毫無愧色。他盆裡水最多。

週六下午不上課,住校女生三三兩兩結隊,往山朧洗澡洗衣,順便感受一下南竿首善之村的風華。她們分別從東引、白犬、北竿跨島來南竿上學,平日回不了家,假日分外思念親人。於是,到軍中福利社吃一碗肉絲麵,去掬水軒叫一盤四果冰,讓食物與笑聲沖淡思鄉之情。

等到天完全暗黑,滿街休假的軍人都已歸營,街上幾間浴室空空盪盪。這時她們才躡手躡腳,尋一間可靠的、熟悉的(同學家開的),進門再三確定,隔成一格一格有如獸檻的浴間,已空無一人。她們要求老闆關大門,小心翼翼如臨大敵,她們包場了。

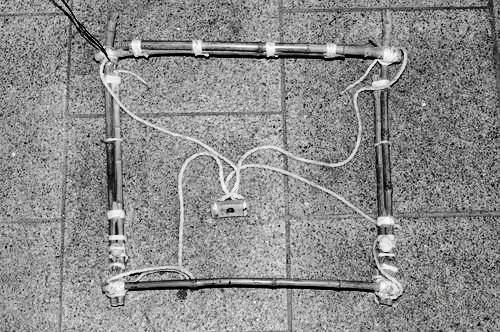

那個年代,開浴室的承天啟運,自家尋到水源掘成水井,自用之餘還可外賣。先是在井口裝上人力幫浦,一上一下掄動把手,井水神奇地嘩嘩流出,島上來電之後,改裝馬達抽水,水管像蛇一樣通到鍋爐與各個浴間。鍋爐燃料也一路進化,從木材、煤炭到柴油。浴室隔間倒是經年不變,一律透天式塑膠隔板,一室一門。

每片隔板可見香菸燙炙的孔洞,零星分布,黑乎乎的,每個孔洞背後,都有一雙如火焰一般,充滿慾望的眼睛。

浴室經年潮濕,瀰漫一股混合著肥皂、毛髮、汙垢的腐味。浴盆一般都是水泥灌模,內層抹平,講究一點用磨石子,像溜滑梯表面,後來提升為馬賽克磁磚,縫隙粗礪,人躺其中並不服貼滑潤。老闆提著水桶傾入熱水,八分滿,隨後關門,留下一個氤氳混沌的世界。

浴室經年潮濕,瀰漫一股混合著肥皂、毛髮、汙垢的腐味。 她們樽節挪移,洗頭、洗澡、洗衣,將八分滿的熱水運用到極致。浴畢返校,臉盆重新裝滿一件一件洗淨擰乾的衣物,她們走在月光輕灑的小路,才剛浸泡熱水的臉頰白裡透紅,夜色幽微,隱隱流動私密的想像,還有瑪莉香皂的清香。

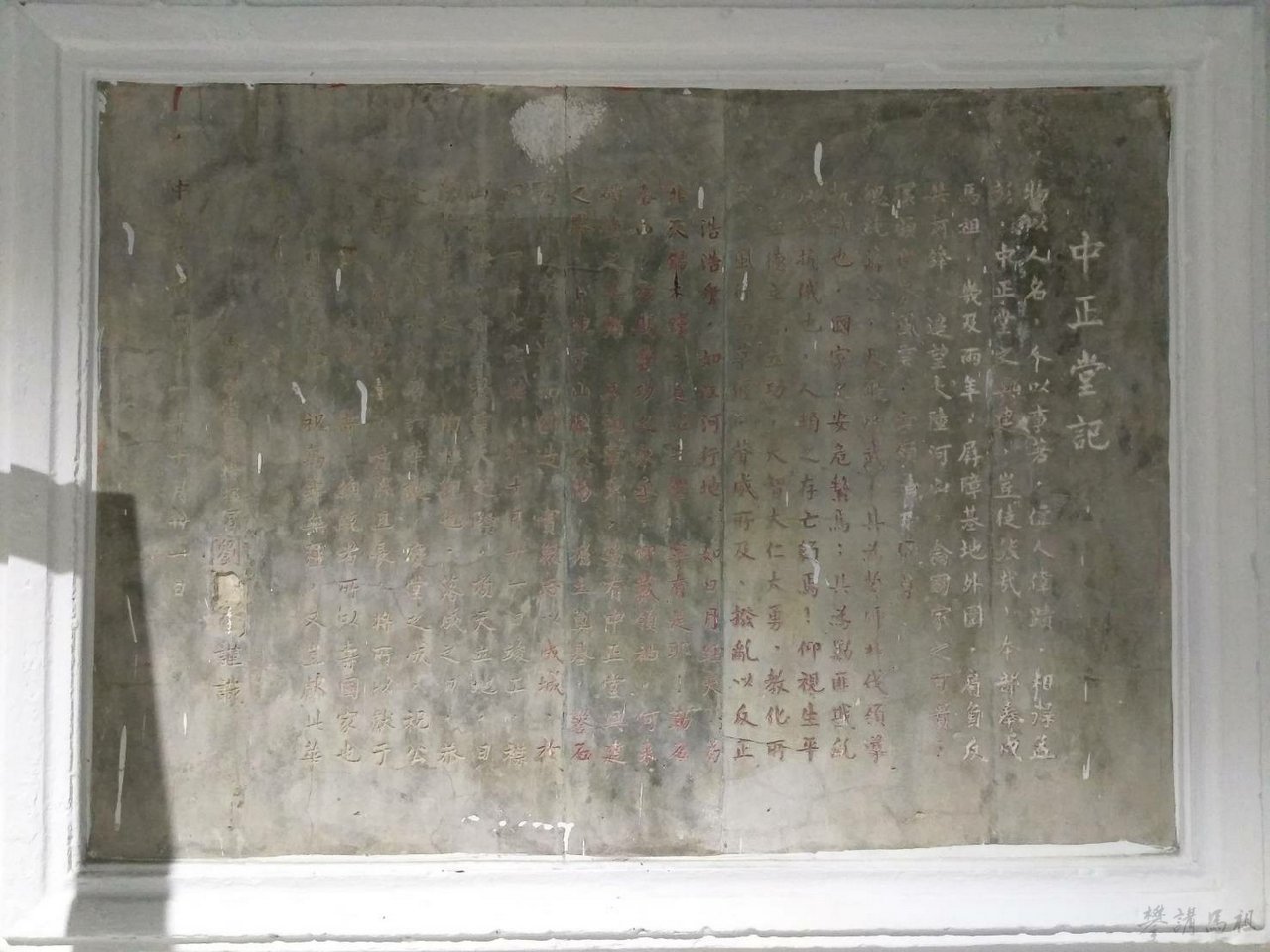

‧ 鑿井

在遙遠的年代,島上並無今日規模的水井,只是在某個湧泉的巉巖之下,或者尋到水草茂盛處,挖窟蓄集,水清為淨,島人取之飲用與灌溉。國軍來了以後,將原來的水窟掘深擴大,以水泥填高井沿,鋪陳腹地;然而,井內水深之處仍是土壁圍砌。

有段時期,島上孩童普遍腹脹如鼓,如廁或進食,不時拉出一條條比蚯蚓還要粗壯的蛔蟲,有人甚至在升旗之後的早操,跳著跳著從股間滑落長物,扭曲蠕動,十分可怖。

軍醫單位斷定病原癥結在水質,消息傳到美援支持的農復會,他們出錢出力,除了興建防空洞躲避空襲,還做了兩項建設,其中之一是各村加蓋豬舍,將畜養在住家前院、與家人生息與共的大小豬隻,喬遷到公共豬舍豢養;另一項目,即是在各鄉各村普遍鑿井,改善居住與飲水環境,根絕蛔蟲之患。

然而,事態發展往往與想像不符。公共豬舍離居家太遠,大豬小豬食量驚人,拖著沉重的豬料晨昏餵食,非常不便,豬舍入住率始終不高。此外,台灣來的鑿井技師畢竟不熟悉島上地質水文,有些井鑿好了卻乾枯見底,沒有水。

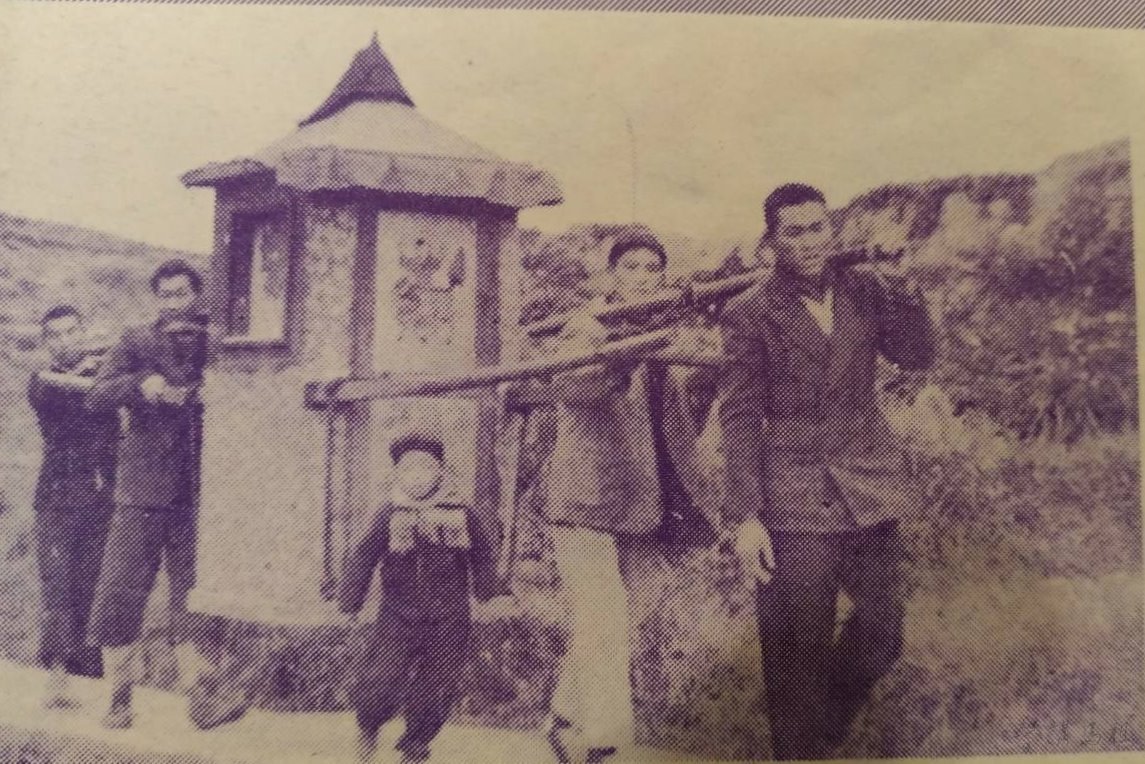

各村加蓋豬舍,將畜養在住家前院、與家人生息與共的大小豬隻,喬遷到公共豬舍豢養。 面對農復會長官即將登島視察建設成果的壓力,主事官員慌了,村裡的指導員與村幹事倒十分靈光,他們臨機應變,立即動員民防隊,從舊井挑水灌入新井,從民家抓豬關入豬舍。於是,村落上下挑水的挑水,抓豬的抓豬,場面紛亂,十分詭異。

‧ 假信

梅英家住東邊山,讀完小學三年級,就沒上學了。她爸爸認為女子終歸嫁人,識字即可,不必讀太多書。媽媽每天在田裡忙著,梅英就幫忙煮飯、挑水、洗衣服、照顧弟弟妹妹,有空就到山上割芒草、折樹枝、撿豬菜。

梅英的爸爸既不捕魚也不種菜,他四處幫漁家補魚網。每隔三、五天,爸爸就挎著竹籃出門,籃子裡放了十多隻大大小小、表皮光滑、削得尖尖的竹梭,兩把割線頭的彎月小刀,還有一綑一綑,粗細不同的網線。他有時會受雇北竿、白犬的漁家,在那裡補網「隔暝」,幾天不回家。

有一次,梅英看見爸爸從白犬回來,拎了兩尾大黃魚,鱗片又亮又黃,他沒有回家,而是往西邊山走去。梅英知道,這麼大隻黃魚只有酒席才吃得到。她看到爸爸停在一戶低矮的屋子前,木門伊呀打開,一個女人探頭而出,面色粉白,爸爸隨即隱入門中。

有一次,梅英看見爸爸從白犬回來,拎了兩尾大黃魚,鱗片又亮又黃,他沒有回家,而是往西邊山走去。 梅英頓時明白,為何這陣子媽媽總在深夜哭泣,為何依嬤皺著眉頭唉聲嘆氣,為何爸爸經常在餐桌上大聲咆哮,拍桌罵人;突然在晚上憤憤開門,碰的一聲,消失在黑暗之中。

爸媽爭吵的時候,依嬤無語,梅英很害怕,她躲在土灶後面,感覺自己是個多餘的人,只有這個角落才覺安心。她想到鄰居春花姐姐,過年從台灣回來,純白喇叭褲,亮黑高跟鞋、粉紅高領毛衣,大紅繡花棉襖。春花姐姐說,她在工廠車衣服,每月可賺2千多元。她說台灣夜市吃的、穿的,應有盡有;她還說火車好長好長,車頭轟隆轟隆駛過,好半天才能看到車尾。

那時,有支台灣來的鑿井隊伍,住在村公所。他們每天敲敲打打,釘甜甜圈形狀的模板,水泥灌入,過幾天拆板,露出像車輪一樣巨大的空心圓體。他們把車輪圓體綁上繩索,合力抬到鑿井預定地,慢慢降到挖到一半的井底,隨後一圈疊上一圈,再挖深、再疊上,用不到幾天,一座新井便大功告成。

梅英有時會逛到工地附近,特別是在爸媽又開始永無止盡爭吵之後,她跑去看工人鑿井,聽他們嘰嘰喳喳講她聽不懂的台語。他們還會用半生不熟的普通話告訴梅英,百貨公司電梯多神奇,兒童樂園、動物園多好玩、阿里山、日月潭的風景多美麗。

有位工頭模樣的師傅跟梅英特別投緣,他看梅英似乎非常嚮往台灣,半認真地問:「小妹妹,你要不要跟叔叔去台灣啊?」

梅英想起,她有一位阿姨嫁給軍人,已經遷台多年;想到春花姐姐的車衣工廠、她穿的繡花棉襖、夜市、百貨公司…,她還想到爸媽三不五時的爭吵,以及土灶後面那個悲傷而孤獨的角落。

她很認真回答:「我想去啊!可沒有出境證怎麼去?」

那個年代,島上戶籍管制,並非每個人都能申請出入境證。15歲的梅英已經列管民防婦女隊。村幹事告訴她,台灣親人來信證明才可以申辦證件。

過了幾天,島上鑿井工程告一段落,工程隊忙著整理工地,收拾器具,準備搭船返台。梅英靈光一現,立刻找來紙筆,以她有限的語文能力,假冒阿姨口氣,絞盡腦汁,勉強寫了一封短信。大意說:阿姨剛生小孩,身體虛弱,家裡需人照顧,請姪女梅英火速來台幫忙…,云云。

信寫好,封入收信人是梅英媽媽的信封,貼上郵票。她去拜託那位與她投緣的工頭叔叔,請他到台後,路過桃園,務必將此信投入郵筒。

三個月後,梅英搭上駛往台灣的補給船。

三個月後,梅英搭上駛往台灣的補給船。 她沒有到桃園找阿姨,同船赴台的鄉親介紹她去基隆一家髮廊當洗頭小妹。此後,她換了許多工作,始終沒有去過阿姨的家。

她偶而會夢見年幼的自己,衣著單薄,在家鄉井邊等水。她把「駁桶」扔入井中,不知怎麼手鬆了,「駁桶」落入有若無底深淵的井中,自己也隨著「駁桶」一直下沉、一直下沉,她驚叫醒來,眼角都是淚珠。

舊物有如時光的回眸,保存無數氣味、聲音與對話的記憶。 全文連結

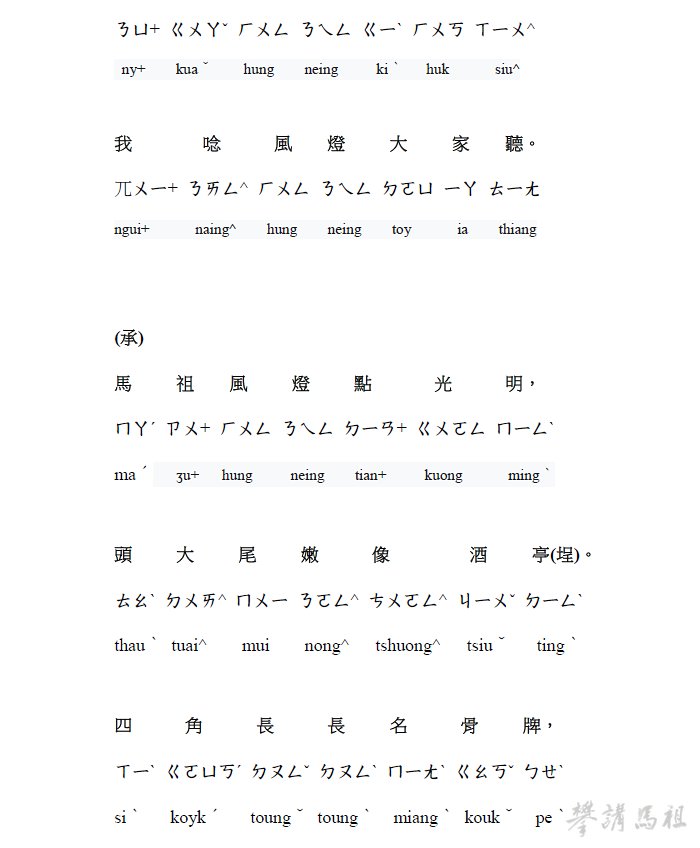

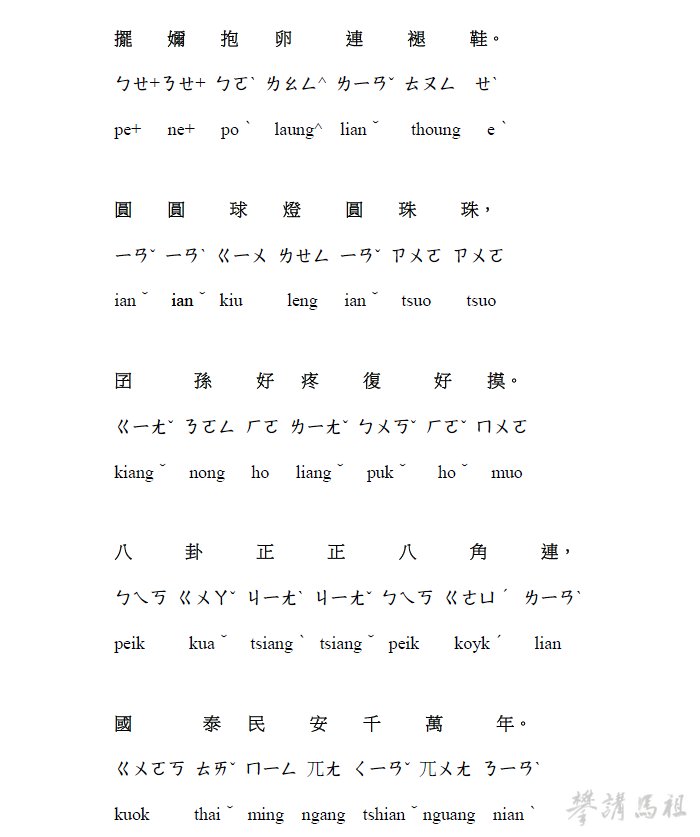

![珠、痲、「[疒孟]」的形音義手寫圖。](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu-2019-04-08-93351.jpg)