因為疫情關係,小三通無法正常運作,福州喜娘無法來到馬祖。牛角社區鄉親打電話給我,邀我擔任講師,指導「喜娘喝采研習會」課程。我是牛角人,當然要出力協助,所以,趕寫了一首應景的詞曲備用,這首詞曲的旋律很簡單,希望大家會喜歡。

俗諺語是族群的生活經驗與智慧的結晶,前人為了將此經驗傳後,特別用韻語來呈現。押韻的文字不僅方便傳誦與記憶,而且也是趣味所在。所以,在人際溝通時,若適時適地的「出口成章」,一定能令在場的聽眾報以會心一笑。

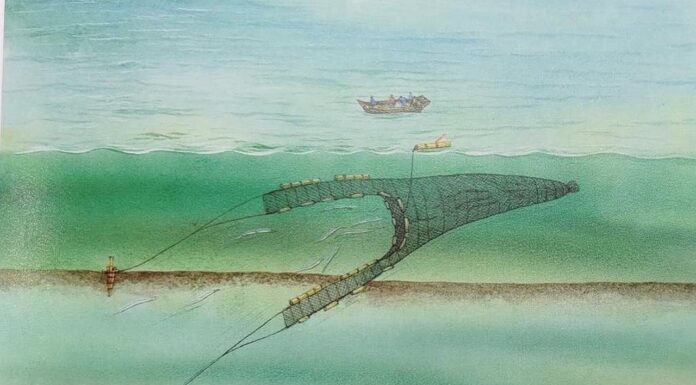

方言的書寫是一門困難的學科。因為它不是共通語言,某些語彙的寫法、用法,會因時間流逝而被人遺忘。馬祖人說的ㄆㄚ ㄖㄧㄨ(pha jiu)1就是很好的例子。它是當地重要的漁業工法之一,後人為了記事,自然會出現音同音近的異形字。由於出於民間之手,故選用的漢字往往簡單而直白。它們在共同方言區裡可以暢通無阻,但離開此區就讓人識讀困難了。

諺語有時無法用邏輯去衡量它。在正常的行為或反應之間來個「反差」敘述,常能引發會心一笑的效果。這就是俗諺在語意表達時,具有高度「渲染力」、「穿透力」的道理。

這是人性,但是也有例外【俗諺 外。自古以來,我國社會中的後母、晚娘角色多半是負面的。本俗諺語並無針對性,但就大體而言,後母不善待前妻兒女的場景,大家應該不會陌生的。

各地方都有足以勵志,及教導後人生活智慧的諺語。它們都是族群長時間共同奮鬥的經驗結晶。所以,有必要加以整理闡述,好讓民族文化瑰寶能永久的流傳下去。今天介紹的數則諺語,多與親屬交往有關,它早就存在我們身邊,只是大家沒注意到而已。

這是改編傳統唸謠之作。馬祖話的「看親」,類似國語的「相親」。因為小時候聽外婆口誦,某些語彙的意義至今不明,所以我改成簡單易記的語詞,既方便教學,也容易推廣。開版的蠟像照片是拍自閩侯閩都民俗園。本唸謠題名是筆者自訂。

近幾年,馬祖「藍眼淚」曾為當地觀光事業掀起熱潮。許多人慕名而來,甚至夢幻景觀照片也登上國際媒體。相關知識報導已多,今天我利用此機會說一些少為人知的小故事,並介紹這首詞曲創作的原由。(本文未做音檔。)

俗諺語是流行於民間的生活用語。每個民族都會有,它是族群共同的生活經驗,也是智慧的累積。所以,對俗諺語的認知、與運用是很重要的課題。因為它是來自民間的,所以,有許多用語難免粗俗、不避屎尿,因此有些內容是難登大雅之堂的。也就是如此,它的含意淺顯易懂,針對性強,趣味性高,反而能行之久遠。

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

俗諺語來自民間,是集體智慧的表現。因為長時間受到社會的考驗,凡能留存至今者,都算是精華中的精華。它是精鍊的語言之一,在人際溝通時,若能適時、適當的運用到它,不僅能收畫龍點睛之妙,而且能讓說話的藝術達到極致。

「本土語言」課程將在111學年度由國小延伸到高級中學,這是我國教育史上的大事之一。母語課程實施之後,終須要面對方言書寫的問題,而最令人畏懼的書寫問題就是虛字的運用。所以,今天就利用此機會,為大家就相關問題做個簡單的說明。

《戚林八音》的「欠」部共收38個字,有些字是常用字,字形結構清楚明白。如,「歡」、「歌」等。有些雖是常用語,但書寫形體卻難以捉摸。如,「舌欠」、「兒欠」…等。不僅識讀困難,甚而連注音打字都有問題,今天就利用本單元,選擇「欠」部中馬祖話常用而難以書寫的文字為大家做個說明。

前幾年,有一篇〈只有正宗福州人看得懂〉的趣味文章在網路上流傳著。最近,這篇文章又「火」起來了,連日在群組中都能看到它。因為多年來我的研究領域與此有關,因此難免被點名要求回答。我的答案未必全對,幾經思考,不如貼出,一得之智,或許也有參考價值。

![馬祖俗諺語珠璣:話無講 [勿會] 記時 墿無行生青苔](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu.tw-2018-12-07_01-11-50_477493---.-696x385.jpg)

![驚遘拍寒都 [勿會] 記得哈嚏](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu.tw-2018-10-11_01-36-47_943255---01.jpg)