爆竹聲還未響起,line群組、各種朋友圈傳來的種種新年祝福,雞年迫不及待的來了,手機裡全都是雞的圖片。大年初一,雞年的第一天,想起小時候聽依公、依嬤講的雞的故事,跟大家分享一下吧!

依伯是走過大時代大風大浪的人,雖已高齡80有餘,但頭腦清晰、思路順暢,普通話說得非常好,樂觀、健康又健談,讓我們覺得︰要老就要這麼樣老才是好樣的。老先生年輕時從福清來福州打拼,從故鄉福清娶來賢慧的妻子之後,安心的在福州市水產局的工作上盡心盡力,開著車往北走南的收購、加工、銷售漁獲,見證了福建的漁業從落後的傳統走向現代科技,說起漁業的定置網、小網、拖網、板繒、打楸、補網…如數家珍。由於走過的地方多,各地方言他都能說一些,福州話更是流利像道地的福州人。

在大約二十歲左右,我買了一本「如何閱讀一本書」,如果沒記錯,是桂冠出版社的,經過多次搬家,這本書不見了,桂冠書局也停業了。在我五十歲的時候,我又買了一本「如何閱讀一本書」是臺灣商務印書舘的增修版。你會問我,同一本書為何會買二次?我也說不上為什麼,或許因為它曾在我囫圇閱讀的年代裡啟發了我不同的閱讀經驗吧。

本次大陸走親「轉外家」,任務分工很細。蕭欽國經理及處裡同仁的後勤支援,將過程安排的從容有序。文佶伉儷等人,除了做影像紀錄以外,也是實際訪談者。因事先做足了功課,所以在提問時,都能切中要點。筆者兩次同行,旁觀、手記,內心感觸頗深。今以詩歌型態表達所見所聞,希望能為有意義的活動留下一些紀錄。

長樂市鶴上鎮岐陽村,有一組清代民居建築群,俗稱「九頭馬」。1993年時,福州市文物考古隊和長樂文化部門共同對九頭馬民居進行考察和測繪,耗時25天完成。2005年,九頭馬民居經福建省列為省文物保護單位,2006年,九頭馬民居的四扇有精美木雕的木門遭竊,經媒體報導得引起文物保護單位及當地居民的警惕,因此向國家申報全國重點文物保護單位,以求落實保護政策,2013年,九頭馬民居入列中國全國重點文物保護單位。

去年到西莒,元忠校長就和我預約今年的莒光之行。當時聽他的辦學理念,及對校慶活動的規劃說明,讓我深深的敬佩和感動。因此當下就承諾五十周年的校慶日將作舊地重遊。

「哪裡人?潭頭人,誰的孫?佬猴孫,誰的仔?鐲鐲仔。」我和我的兄弟姐妹自從會說話開始,就被祖父母、父母親這麼教我們唸。長大之後有同學來家裡玩,總會被問到你是誰的孫?誰的仔?原來「哪裡人、誰家的子孫」在那時的馬祖代表的是一種社會網絡、身份的識別,如同早期馬祖人的小名常是「父子聯名、祖孫聯名」。

舊日馬祖,稱呼有特殊手藝之人,或言行篤實、深得村人信賴的長者,往往在名字之後加個「師」(讀若「沙」),以表尊崇。於是理髮的、金工的、打鐵的、造船的、砌厝的,掌舵的…,都有機會博得這個稱號。幾乎每個村澳,都有幾位「師」級人物,暨說明營生賺食的手段多樣,也支撐起鄉間血親之外的倫常網絡。只是這麼古意、講究,親切又帶著幾分敬意的稱謂,現在已經從馬祖的日常語彙消失了。

依巴從小又黑又瘦,他是增財叔與秀娥嬸的第三個孩子。出生沒幾天,秀娥嬸便抱著紅通通的他,從下村跑到上村,再從東邊山跑到西邊山,四處央求還在哺乳的婦人,分一點奶水。因為秀娥嬸生下依巴前,三個月內連續夭折一對兒女,男孩5歲,女孩3歲。嬰兒出生的喜悅,絲毫沒有減少秀娥嬸的眼淚,她極度悲傷,再也無法擠壓出半滴餵養依巴的奶水...。

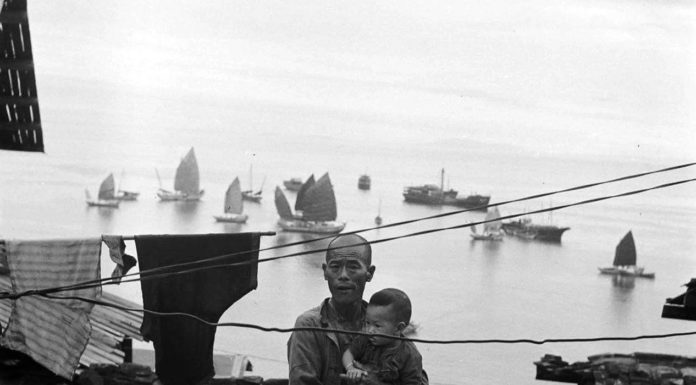

從有記憶開始,家裡廳堂長年擺置一座與人齊高的巨大木桶,外圍以竹條箍緊。依灼小時候經常踩著竹條攀上桶沿,俯視堆得像小山一樣的乾蝦皮。他也常常躲在屋角的漁網堆裡,跟妹妹玩捉迷藏。屋外橫躺幾根竹篙和碗口粗的篾繩,爸爸經常捧著碗公蹲坐上面吃點心。

從金峰回到福州的行程是林丹家。倉山區位於福州市區南部,古名瓜藤山、藤山,元末時福州府為加強閩江防務,在山頂設煙墩,與中洲炮台相應,所以又被稱為「煙臺山」。明朝洪武年間於北麓建鹽倉,因此該地俗稱「鹽倉前」,藤山就被稱為倉前山,簡稱倉山。1842年中英簽定「南京條約」,福州列為五口通商之一,倉山即成為領事使舘區,從1844年至1903年,共有英、美、法、俄、日、荷、葡、西等17個國家在倉山設領事館或代辦處,教堂、學校、報社、洋行等成立,文化、經濟的滲透,所以至今倉山區保留了一些西方與中式建築的獨特風貌。

一些朋友對「一九藍」名稱的由來有不同的看法,有一天無意間把若干年前女兒買的一齣大陸電視劇「大染坊」拿出來看,才印證了我的看法——和染料有關,從北方口音傳來福州,「衣九藍」的發音變成「一九藍」是可以理解的。這齣戲雖與史實有些許出入,但也道盡中國近代的紡織、染整業的滄桑。

長樂縣吳航鎮北面有座首石山。山頭聳立著一塊巨石,那巨石高十幾丈,雄渾奇偉,遠望很像一頂古代狀元戴的烏紗帽,人們稱其為狀元帽。

走完97年歲月,他完成了他的一生。他不是什麼偉大的父親,他沒有任何豐功偉業,也不像其人的父親掙得家大業大,他甚至夠不上一個好父親的標準,因為,作為一個入門贅婿,他已承受了太多太多的社會壓力和家庭壓力;因為,作為一個有十四口老小家口的家長,顧不來生活的每一面向,他沒有能力優雅的擔起肩上的擔子;因為,在民國初年落後封閉,以迄60年代,馬祖經濟大蕭條的情況下,沒有一個他可迴避的角落…,因此,相對於「偉大的父親」、「完美的父親」,在我的心裡他是個「有趣味的父親」,啟發了我這一生。

嫻婷已經把國語說得完全聽不出福州腔了,所以她說要帶上爸爸李榮光先生參加這次行程,才能給大家作一些文化解說。李先生的父親原本是馬祖人,1949年兩岸隔絕時留在大陸回不來,就成了「大陸人」,兩岸開放後,他父母都已過世,他以依親方式再回來當「馬祖人」,女兒也嫁給馬祖人,他們一家重新做回馬祖人,也是經過「適應壓力」的考驗的,幸好適應能力強,很快的融入台灣、馬祖的生活環境,無縫接軌。