在空曠地放電影並非馬祖特有,台灣也是如此,尤其是眷村所在地。若干年前羅文嘉當任台北市新聞處長時,把記憶中戶外演出的電影稱「蚊子電影」,他想在台北市複製當年的感覺。此舉文化盛事,能否引發年輕人的注意,這是言人人殊的見解。但對於曾走過從前的朋友來說,的確能勾起緬懷的遐思。

長樂市鶴上鎮岐陽村,有一組清代民居建築群,俗稱「九頭馬」。1993年時,福州市文物考古隊和長樂文化部門共同對九頭馬民居進行考察和測繪,耗時25天完成。2005年,九頭馬民居經福建省列為省文物保護單位,2006年,九頭馬民居的四扇有精美木雕的木門遭竊,經媒體報導得引起文物保護單位及當地居民的警惕,因此向國家申報全國重點文物保護單位,以求落實保護政策,2013年,九頭馬民居入列中國全國重點文物保護單位。

1950年夏天,一個燠熱午後,纏著小腳的依金姆,正坐在門前條凳上,一邊搖著鴨毛扇子,一邊看雞群啄食。海邊吹來的涼風,穿過弄口,輕輕拂在身上,有一瞬間,依金姆瞇起眼睛,彷彿睏著了。突然耳邊一陣狗吠聲,依金姆看到小溪對岸,揚起一團濛濛灰塵,一隊揹步槍、打綁腿,穿草綠軍服的「兵哥」,正向村口而來...。

在這諾大的校園中,有一棟棟的建築物,也有許多令人眼睛為之一亮的美景,但是最吸引我的,莫過於擅長打扮自己的「操場」了。一年四季,各式風姿,妝容不盡相同,有時花枝招展,有時典雅婉約,都展示著不同的姿態,但依然是最吸引我的校園一角。

嫻婷已經把國語說得完全聽不出福州腔了,所以她說要帶上爸爸李榮光先生參加這次行程,才能給大家作一些文化解說。李先生的父親原本是馬祖人,1949年兩岸隔絕時留在大陸回不來,就成了「大陸人」,兩岸開放後,他父母都已過世,他以依親方式再回來當「馬祖人」,女兒也嫁給馬祖人,他們一家重新做回馬祖人,也是經過「適應壓力」的考驗的,幸好適應能力強,很快的融入台灣、馬祖的生活環境,無縫接軌。

馬祖人稱「嶺南」為「嶺前」。我媽媽娘家在嶺南附近的鳳井塘,從小就常聽她提「嶺前」,一直不知就是嶺南。後來查書才明白,嶺南村環繞西湖,東南方向依傍雁山,有「飛雁落湖」之姿。雁山與鴻山對峙,中間隔著長石嶺,居高南望,嶺之前也是嶺之南,所以又稱「嶺前」。

梅花靠海,世代以海為田,日常飲食也多海味。秋鶯家煮了好大一鍋魚湯,撒蔥花、澆白醋,地道的古早口味,一碗吞下,立即帶我們回到島嶼的童年。

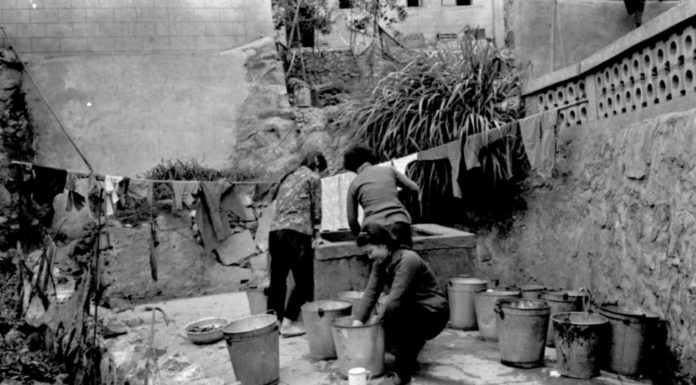

自來水尚未普及的年代,島上各村都有一至兩口水井,維繫村人飲食與四時運作。除了少數人家得地形之便,擁有私井之外,村人都要往井邊挑水(馬祖話稱擔水)。與此對應,家家廚房布局也大同小異,泥灶旁邊都有一個陶製大水缸,木頭蓋子,放一把鋁製水瓢。大人小孩回家渴了,直接掀蓋舀水,咕嚕咕嚕灌下......。

〈馬祖漁歌〉是為音樂劇《馬祖心情故事(2)‧藍眼淚》而寫的歌詞。內容是以馬祖常見的魚種,搭配十二月令,再加上鄉親生活風情,以閩東地區特有的〈長年調〉型態呈現。有些詞句雖然突破一句七言的限制,但吟唱時仍維持4分之4的節拍。所以,用搖滾、饒舌的方式演出,其韻味也佳。

當陳良福步出監獄大門,遠遠就看到姑丈林光興,蹲在水泥牆下抽菸,站在他旁邊的是莊建順大哥。監獄的水泥牆很高,十點鐘的太陽已經非常炎熱,圍牆上整排鐵絲網陰影,投射在馬路上,像是一叢叢怒生的芒花...

初次知道吳芳英阿姨的名字,是在四年前編寫文化志期間。從不甚完整的馬祖日報,約略知道那時有一支軍民合組的康樂隊,遊走部隊各據點,歌舞娛賓,她們未婚或已婚,都是荳蔻年華的民間女子。在那樣一個封閉肅殺的年代,電視尚未開播,沒有唱機,沒有收音機,更未曾見過繁華世界的百樂門,因何緣由使得她們能歌善舞,站在舞台款款搖曳,一曲曲「夜來香」、「漫波女郎」…,漂浮在猶是戰火煙硝的天空,撫慰台下一對一對寂寞、惶惑,又充滿渴望的眼睛。

惠雲的父親為福清人,但成年後遷居福州成家立業,但福清仍是他們心之所繫的故鄉。我們會走這一趟路到福清一訪石竹山,不僅因其是一個觀光風景名勝或道教聖地,也因為石竹山是著名的「中華夢鄉」—祈夢釋疑之處,明代徐霞客於泰昌元年慕名遊覽石竹山時也記敘道:「石竹山,岩石最勝,亦為九仙祈夢所。」據說北竿芹壁的龍角峰祈夢習俗也與此有關。

鳳村為潭頭鎮轄下的行政村,而允興是其中的一個自然村。在潭頭鎮全鎮規畫為23個行政村之前,原本克鳳與曹朱、厚東合稱厚福鄉,以林姓為大宗,人稱「厚福林」。克鳳村的風俗民情一如潭頭鎮其他村莊,但我個人也是期待一探厚福林,以釋心中之疑,因為福沃村華光大帝廟裡,陪祀神有崇聖寺五福大帝、英烈王等其他村莊少見的神袛,必定有其原因,來到厚福女兒林秀家,果然不虚此行。

沰(馬祖話讀「ㄉㄚ˙」)有落下之意,所以海口人把漲潮說成「水漲」,退潮說成「水沰」。靠山吃山,靠水吃水,「討沰」雖談不上什麼民生活計,卻是輔佐生活的重要作息。像一切古老技藝一樣,從工具到技巧,從語彙到禁忌,逐漸發展出一套完整的工法與論述。

本次大陸走親「轉外家」,任務分工很細。蕭欽國經理及處裡同仁的後勤支援,將過程安排的從容有序。文佶伉儷等人,除了做影像紀錄以外,也是實際訪談者。因事先做足了功課,所以在提問時,都能切中要點。筆者兩次同行,旁觀、手記,內心感觸頗深。今以詩歌型態表達所見所聞,希望能為有意義的活動留下一些紀錄。