舊日馬祖,稱呼有特殊手藝之人,或言行篤實、深得村人信賴的長者,往往在名字之後加個「師」(讀若「沙」),以表尊崇。於是理髮的、金工的、打鐵的、造船的、砌厝的,掌舵的…,都有機會博得這個稱號。幾乎每個村澳,都有幾位「師」級人物,暨說明營生賺食的手段多樣,也支撐起鄉間血親之外的倫常網絡。只是這麼古意、講究,親切又帶著幾分敬意的稱謂,現在已經從馬祖的日常語彙消失了。

依巴從小又黑又瘦,他是增財叔與秀娥嬸的第三個孩子。出生沒幾天,秀娥嬸便抱著紅通通的他,從下村跑到上村,再從東邊山跑到西邊山,四處央求還在哺乳的婦人,分一點奶水。因為秀娥嬸生下依巴前,三個月內連續夭折一對兒女,男孩5歲,女孩3歲。嬰兒出生的喜悅,絲毫沒有減少秀娥嬸的眼淚,她極度悲傷,再也無法擠壓出半滴餵養依巴的奶水...。

走完97年歲月,他完成了他的一生。他不是什麼偉大的父親,他沒有任何豐功偉業,也不像其人的父親掙得家大業大,他甚至夠不上一個好父親的標準,因為,作為一個入門贅婿,他已承受了太多太多的社會壓力和家庭壓力;因為,作為一個有十四口老小家口的家長,顧不來生活的每一面向,他沒有能力優雅的擔起肩上的擔子;因為,在民國初年落後封閉,以迄60年代,馬祖經濟大蕭條的情況下,沒有一個他可迴避的角落…,因此,相對於「偉大的父親」、「完美的父親」,在我的心裡他是個「有趣味的父親」,啟發了我這一生。

市場是個好地方,信步其間,每次都有驚喜,於我來說,更是一個可以和鄉親互相聞問、閒話家常的地方,所以即便不買菜,偶而也會上市場走走。

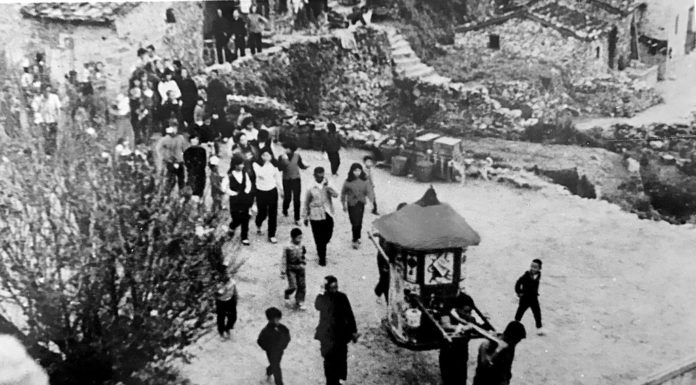

在空曠地放電影並非馬祖特有,台灣也是如此,尤其是眷村所在地。若干年前羅文嘉當任台北市新聞處長時,把記憶中戶外演出的電影稱「蚊子電影」,他想在台北市複製當年的感覺。此舉文化盛事,能否引發年輕人的注意,這是言人人殊的見解。但對於曾走過從前的朋友來說,的確能勾起緬懷的遐思。

1950年夏天,一個燠熱午後,纏著小腳的依金姆,正坐在門前條凳上,一邊搖著鴨毛扇子,一邊看雞群啄食。海邊吹來的涼風,穿過弄口,輕輕拂在身上,有一瞬間,依金姆瞇起眼睛,彷彿睏著了。突然耳邊一陣狗吠聲,依金姆看到小溪對岸,揚起一團濛濛灰塵,一隊揹步槍、打綁腿,穿草綠軍服的「兵哥」,正向村口而來...。

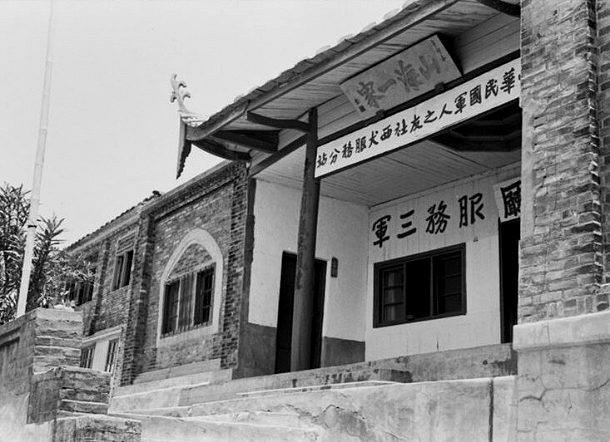

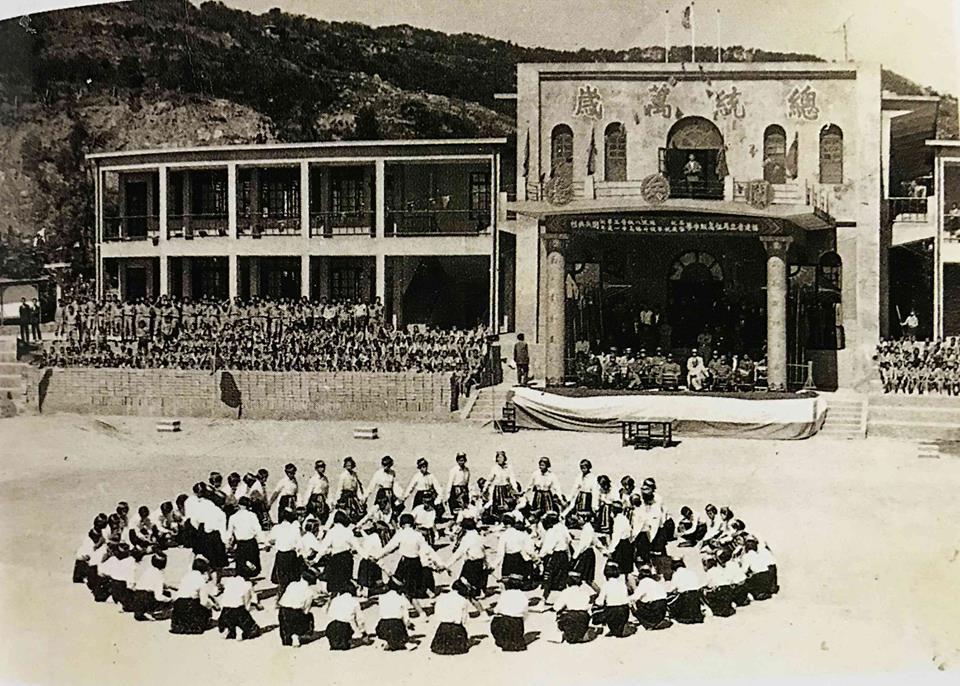

初次知道吳芳英阿姨的名字,是在四年前編寫文化志期間。從不甚完整的馬祖日報,約略知道那時有一支軍民合組的康樂隊,遊走部隊各據點,歌舞娛賓,她們未婚或已婚,都是荳蔻年華的民間女子。在那樣一個封閉肅殺的年代,電視尚未開播,沒有唱機,沒有收音機,更未曾見過繁華世界的百樂門,因何緣由使得她們能歌善舞,站在舞台款款搖曳,一曲曲「夜來香」、「漫波女郎」…,漂浮在猶是戰火煙硝的天空,撫慰台下一對一對寂寞、惶惑,又充滿渴望的眼睛。

旅途倥傯,五天行程一下閃過。今天最後一站探訪曉澳鎮,李榮光(原名李仁光)、李嫻婷父女的家鄉。曉澳鎮位於閩江口北岸,與海峽東面的南竿津沙村遙遙相望,無怪乎津沙村許多人原鄉在曉澳。

明朝洪武年間,長樂潭頭鎮二劉村一個劉姓農民,生了二個兒子。次子劉光龍生得聰明伶俐,品貌端正,十三四歲時在鄰村私塾讀書,因他品學優良深得老師喜愛。

「哪裡人?潭頭人,誰的孫?佬猴孫,誰的仔?鐲鐲仔。」我和我的兄弟姐妹自從會說話開始,就被祖父母、父母親這麼教我們唸。長大之後有同學來家裡玩,總會被問到你是誰的孫?誰的仔?原來「哪裡人、誰家的子孫」在那時的馬祖代表的是一種社會網絡、身份的識別,如同早期馬祖人的小名常是「父子聯名、祖孫聯名」。

〈馬祖漁歌〉是為音樂劇《馬祖心情故事(2)‧藍眼淚》而寫的歌詞。內容是以馬祖常見的魚種,搭配十二月令,再加上鄉親生活風情,以閩東地區特有的〈長年調〉型態呈現。有些詞句雖然突破一句七言的限制,但吟唱時仍維持4分之4的節拍。所以,用搖滾、饒舌的方式演出,其韻味也佳。

長樂縣吳航鎮北面有座首石山。山頭聳立著一塊巨石,那巨石高十幾丈,雄渾奇偉,遠望很像一頂古代狀元戴的烏紗帽,人們稱其為狀元帽。

伙利出生的時候,爸爸已經不再捕魚了。

據說他爸爸酒喝太多,成日混沌不清楚,冬天風大,他照往常一樣以酒當餐,大清早出海,就咕嚕咕嚕灌下一大碗公的老酒。

那天起風暴,漁船搖晃特別猛烈,比船頭還高的巨浪,一波接著一波,伙利爸爸被酒精掏空的身體,已經無法配合船身律動,一下沒站穩,跌到浪裡去了。海水冰冷,等到七手八腳撈他起來,身體半邊已經不能動了。他嘴唇發黑、牙齒打顫,足足躺了個把月,再也沒有回到海上。

王爺的照相機不是王爺的,而是馬祖中學的財產,王爺代管。

爆竹聲還未響起,line群組、各種朋友圈傳來的種種新年祝福,雞年迫不及待的來了,手機裡全都是雞的圖片。大年初一,雞年的第一天,想起小時候聽依公、依嬤講的雞的故事,跟大家分享一下吧!