(一)討海人家

依灼的爸爸討海,他有兩張捕蝦皮的定置網,泊在雞冠嶼外面的海域。

從有記憶開始,家裡廳堂長年擺置一座與人齊高的巨大木桶,外圍以竹條箍緊。依灼小時候經常踩著竹條攀上桶沿,俯視堆得像小山一樣的乾蝦皮。他也常常躲在屋角的漁網堆裡,跟妹妹玩捉迷藏。屋外橫躺幾根竹篙和碗口粗的篾繩,爸爸經常捧著碗公蹲坐上面吃點心。

夏天晚上,他們一家就睡在曬蝦皮的竹簀上。海上吹來涼風,屋裡屋外散發一股腥鹹的海潮氣味,飄向媽媽的頭髮,也鑽進依灼的衣衫。

每天早上,依灼爸爸都會站在屋前,觀望天空與海水的動靜。當潮水上漲,他便換上油衣、草鞋,到海灘會合同船的夥伴,大家合力抬舢舨下海。依灼最喜歡看爸爸搖櫓,他褲管捲起,兩腳一前一後踩住艙板,小腿青筋浮現,隨著手搖韻律,舢舨搖搖擺擺,神奇地向深水處的艨艚靠近。隨後小船換大船,艨艚駛向外海,直到消失在岬角後面,猶可聽見噗噗的馬達聲。

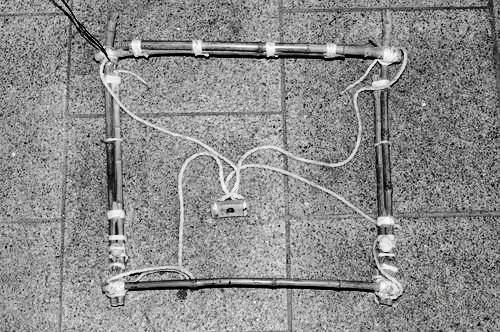

雞冠嶼附近,是依灼家祖先留下的漁場。長長一列蝦皮網,載浮載沉,遠遠望去像是一道海上長城。竹篾絞成的繩索,將繒網牢牢繫在海底竹樁上。當潮水流過,四根竹篙組成的方形網窗,有若張開巨口的遊龍,嘩啦嘩啦地大口吞噬洋流帶來的魚蝦。

依灼爸爸幾乎每天來此巡網。他將漁網尾端撈起,解開紮繩,蝦皮傾洩而出,連帶也會捕獲墨魚、帶漁,還有滑溜溜的海鰻…。新鮮的蝦皮晶瑩剔透,散發海潮清新的氣味,蒸煮曬乾,賣到台灣、香港,那是他們一家依託的命脈。

(二)不再打樁的爸爸

每年秋末冬初,南風轉北之前的大潮時刻。依灼家裡便會聚集二十多名壯漢,有些是本村鄉親,有些從外村聘僱。那一天,媽媽特別趕早,起灶生火,蒸一大桶白米炊飯,再煮一鐵鼎帶魚發湯,眾人吃飽喝足,他們來協助依灼爸爸-「打樁」。

那幾日,依灼都能聽見海上傳來打樁的號聲:「齊力囉~!蜀囉~!兩囉~!參囉呀~!」聲音綿長悠遠,岸上的人聽見了,都覺得心安踏實,彷彿得到大海承諾,預見來年的豐收。

深秋的海面遼闊高遠,幾隻鷗鳥上下盤旋,偶而發出嘎嘎的叫聲。依灼覺得鬱結,心裡隱隱一絲憂愁。他清楚知道,那一陣一陣風裡傳來的「打樁」號聲,並沒有爸爸的聲音。爸爸已經連續兩年沒有跟上打樁隊伍。他虛弱無力,不時腹痛。那種撼山震海,二十多人拉繩舉斗,把粗大的竹樁一根一根打到海底的力道,已不是他能負荷。

兩年來,依灼經常幫爸爸到小舖買「五分珠」止痛散,就著福壽酒服下。疼痛紓解了,爸爸一如往常,穿油衣、戴油帽,勉力出海。沉在網底的漁獲,隔夜未撈起便腐爛發臭,爸爸說,那是大海的懲罰。

依灼爸爸特別喜歡艨艚歸航的時光,那些放釣、放縺、圍繒,在近岸討小海的舢舨也紛紛歸航,小小海灘頓時熱鬧起來。扛舢舨的漁人、撿雜魚的孩童、送點心的婦女、買漁獲的魚販、抬蝦皮的企山…,叫喊吆喝,論斤論兩。依灼爸爸坐在岩礁上,吃著媽媽帶來的「白丸」點心,他非常疲憊,心裡卻像珠圓的「白丸」,一樣溫熱,一樣完滿。

爸爸的五分珠先是一次食一包,後來增為兩包,再後來愈吃愈多,出海的次數卻愈來愈少。望著臉色日漸蠟黃、日漸暗黑的爸爸,依灼看到媽媽憂傷的眼睛。

依灼小學畢業那年,爸爸抵不過胃疾折磨,永遠離開依嬤、媽媽、依灼、還有兩個年幼的妹妹。依灼沒能像其他同學一樣升上初中,媽媽讓他跟伯父去打漁。他先在「艨寮」幫忙拉風爐,煮蝦皮、曬蝦皮,把混夾在蝦皮內的帶扭、小蝦、螃蜞、鯷仔等魚雜細心挑出。

隔兩年,依灼個頭長高,筋肉也變得結實有力,伯父試著帶他出海。艨艚剛出內海,依灼已經跟不上船身搖晃的節奏,一陣柴油煙味撲來,他開始「倒鼎」,吐到黃胆嘔盡,猶不能止。

第二天,第三天風浪已歇,船身只是輕微晃動,依灼卻依然如故。

伯父是老舵,識多見廣,他對依灼說:「你吃不了這碗飯,去做別的吧!」

依灼想起爸爸的油衣與草鞋,想起爸爸扛舢舨的那個清晨,想起爸爸小腿上的青筋。他知道,他永遠無法像爸爸那樣輕盈而優美地搖櫓,搖舢舨。

(三)村丁歲月

依灼暈船,討海吃不消。只能在家挑水挑糞、放羊餵豬。

那時島上來了一批揹步槍、打綁腿的軍人,時局更新,煙硝味日濃,時有槍砲聲從天際劃過。原來以潮水漲落決定出海時辰的漁戶,現在去頭截尾,壓縮成早上六點到傍晚六點的白天。人民訴願求情的官廳,也從「竿塘聯保」轉為「行政公署」。各村成立村公所與民防隊,上級派來的指導員說,要找一名村丁,負責掃地、送公文、接電話。

伯父給指導員送了兩尾大黃魚,年齡還夠不上當民防隊的依灼,成了首任村丁,村人仍沿舊習喚他「保丁」。說是吃公家飯,其實是取自民間用至民間,每個家戶月收五元,那是依灼的薪資。報到那一天,指導員交給他一只海螺殼,依灼試吹幾次,「噗~噗~」馬上上手,指導員非常滿意。

民防隊每年固定集訓、出操,平日協助軍方搬碼頭、掘戰壕、挖防空洞,晚上還要站衛兵。每隔幾天,依灼就得吹響海螺,通知民防隊集合、演習,或到村公所擦槍;此外,依灼還有一本小冊子,記錄保丁費、民防隊衛兵輪班,以及各式各樣的夜間口令。他要將當夜口令如實轉告站哨的衛兵,複誦再複誦,特別是那些大字不識的「依拔」與「依嘎」。

民防隊非農即漁,經常夜間有事,補魚網、掛浮楄、小孩生病、太太分娩,這時依灼就得代班站衛兵。冬天夜晚,北風呼嘯,依灼穿上大一號的民防隊連帽大衣,肩揹七九步槍,縮在村公所前的崗哨裡;除了狗吠貓叫,以及遠方海浪的聲音,他從沒見過傳說中的水鬼或匪諜。

第二天,依灼就會在記事本上記下:「某月某日,某某人代班1小時1元。」

每個月底挨家挨戶收規費,那是依灼最煩惱的時候。有人說已經繳過了,有人說兄弟沒分家怎麼要多繳一戶?有人積欠三個月還嚷著要他下個月再來;總要吵吵鬧鬧,爭得面紅耳赤。

依灼最不願意看到有些人家,進門除了簡陋的床鋪、矮桌與一個土灶,什麼也沒有;他很清楚,他們有一餐沒一頓,這五元無論如何是擠不出來的!

(四)特約茶室

依灼做了三年保丁,從沒有收齊過保丁費。有一天,守海防的班長告訴他,真正吃公家飯的機會來了。軍方借用民宅、娛樂官兵的「白面館」喬遷至梅石,堂而皇之改名為「特約茶室」。海防班長介紹依灼去那裡當工友,每個月領500元,比保丁挨家逐戶討飯似的300多元好很多。

特約茶室主要工作是買菜、煮飯、燒水,另外就是跑腿。小姐們燙髮擦粉穿裙裝,與島上婦女穿著明顯不同。她們人地不熟,也不願看到別人異樣的眼光。她們極少外出,下班後,喜歡喝兩杯,經常讓依灼上街買酒菜。福壽酒一瓶9元,她們給10元,找回的1元往往就賞給依灼。

依灼記得,才來上班沒幾天,一位經常光顧茶室的老士官叫依灼買香菸。新樂園香菸一包5元,他給依灼10元;也許因為在心愛的小姐面前,老士官那天特別慷慨,他把找回的5元全數給了依灼。對於還陷在保丁收款糾葛中的依灼而言,這5元不啻天外飛來。

依灼仔細收好紙鈔,等最後一批小姐吃完晚餐,他很快收拾清洗,急急回家。他要用3元買扁肉給沒有牙齒的依嬤,剩下2元給媽媽和妹妹買麻花。他愈想愈高興,腳步變得非常輕快,等他趕到扁肉店,剛要跟老闆說:「買一碗扁肉!」發現5元紙幣不見了。他慌忙地搜遍全身上下,翻出所有口袋,什麼也沒有!

依灼立即調頭往原路尋去,他睜大眼睛一步一步睃巡。他掃視路面、探查水溝、撥翻草叢,心裡焦急卻非常堅定。終於在離清水不遠的路邊,他看到那張紙幣,被風吹到石頭底下,安穩的躺在那裡,似乎在等著與主人見面。

月色清冷,依灼幾乎要哭出聲來。

(四)過海到台灣

特約茶室的工作輕鬆,薪水不高卻很安穩。但依灼逐漸不耐鄰居與親友,不斷刺探、不斷詢問「八三么」的隱私,更無法忍受別人毫無隱藏的投來鄙夷與猥瑣的眼光。

那個時候,同是前線的金門成立了士官學校,許多跟他上下年齡的男生投入軍旅,或遠赴鳳山的官校;也有許多同伴到台灣工作,進入桃園、淡水、三重的大小工廠,上班、加班、下班取代捕漁與種田,成為最日常的語彙。

年關近了,補給船滿載回鄉的人潮。男生留長髮、穿高領襯衫,女生喇叭褲、留赫本頭。他們興高采烈,不斷訴說台灣的火車、公車、百貨公司、動物園、電影院、夜市…,那個存在於18個小時航程以外的新天堂樂園。

但更為吸引依灼的是那群穿著軍裝的少年。他們戴大盤帽,制服筆挺皮鞋黑亮,腰帶上的銅環光可鑑人。他們肩揹同款綠色背袋,兩人成列三人成行,眼神明亮,尚且留有童稚的天真。當他們喀拉喀拉地走過街頭,依灼的心也緊緊跟隨他們而去。

那時依灼瞞著依嬤與媽媽通過體檢,立意從軍,到金門讀士校。那天部隊長官召集依灼與同伴講話,依嬤不知從哪裡得到消息,踩著三寸金蓮一拐一拐地尋到山隴福利站。

依嬤劈頭數落訓話的軍官,不該慫恿沒有父親的孩子到軍中去;她隨即對依灼說:「依命,當兵很苦,雅受怪,依嬤不捨你去!」她拉依灼回家,留下聽不懂馬祖話的軍官愣在那裏。

依灼在家幾天不言不語,他不要再去茶室工作。媽媽到廟裡求籤,終於答應依灼,選擇當兵以外的第二條路,到台灣發展。

擺暝過後的第一班船,依灼燒香祭拜祖先與天上的父親,媽媽給了他500元,還有廟裡求來的香火袋。

海水正滿,補給船緩緩退出。依灼想到那年也是滿潮時分,爸爸搖櫓,舢舨搖搖擺擺的朝艨艚駛去。隨後換接艨艚,駛向外海,直到消失在岬角後面,留下噗噗的馬達聲。

(島嶼的走路時光系列完)

全文轉自劉宏文臉書