形、音、義是構成語言的三大要素,三者密切配合才能精確的表達情意。

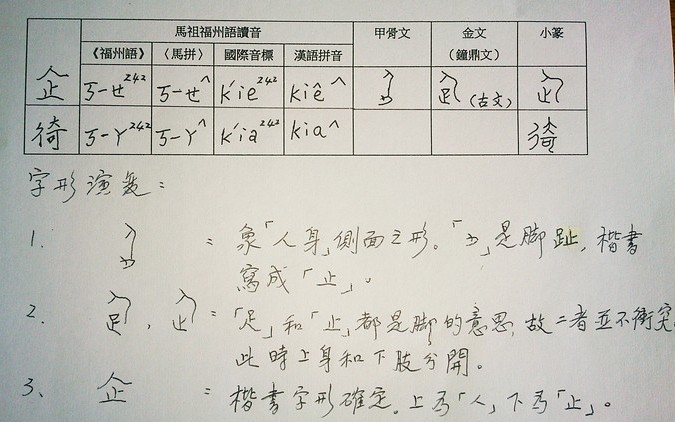

國語的「站立」,馬祖方言同時存在ㄎㄧㄝ^和ㄎㄧㄚ^兩個音讀,在現行的漢字中,洽有兩個不同的形體來承載這兩個讀音。

諺語是族群的生活經驗和智慧的結晶。一句畫龍點睛的俗諺語,其表情達意的效果,往往勝過千言萬語。本句諺語意在勸人生活要量入為出,凡事要精打細算。不僅深具教育意義,而且有調侃與逗趣的作用。

字義為「喝、飲用」的「歠」,馬祖話說「ㄘㄨㄛㄎˊ」,這是極其普通的常用字,後來被「品嘗、哭泣」的「啜」字同化,使得「歠」字逐漸地脫離我們的生活圈…

語言是社會現象。詞彙是表達情意的信息之一。鄉親把吃虧、上當、倒楣的現象叫做「下層磨」、「盤數」等。這些語彙不是憑空而來的,而是我們社會生活的縮影之一。本文先告訴大家「下層磨」的由來及使用之例。

「飲」並非罕用字。它在馬祖方言中扮演兩個角色,一為動詞的喝,方言讀音為一ㄥ+。一為名詞的飲品,方言讀音為ㄤ+。兩種概念截然不同,但是,在文獻上都是有依據的。

這是一句深富哲理的諺語,創作的人一定是看盡人間冷暖後所產生的體會。能打江山的人不一定能守成,窮與富都不過三代,若果真應驗了這句話還算好,因為有人一代尚未傳承,事業已走到盡頭,樓起樓塌全看在自已眼裡。

我國上古時代,詞彙是以單音節為主流,然後逐漸朝複音節的形式演進。 以頭昏腦脹的「眩暈」來說,上古時代的文獻都寫成「眩」,到後來才和「暈」字構詞成一組複音節的語詞。兩本《福州方言字典》都把這個詞彙寫做「昏眩」,但讀音有一些距離。

馬祖人的母語是福州語,是漢語八大方言之一。因為和其他方言共出一源,所以彼此之間有許多共通性。據學者研究,缺乏文字為載體的語言是無法行之久遠的。本單元的本字考證所得,除了希望自己的母語,在「形」、「音」、「義」語言三大要素上能獲得密切結合之外,也能為其他方言提供參考的理據。

有一種學名為「扛板歸」的植物。莒光鄉親稱為ㄍㄧㄝˋㄇㄛ+ ㄇㄛㄩㄎ ㄗㄧㄨ(kieˋmo33 moyk5 tsiu),漢字寫成「雞母目睭」。連江縣政府編印的《馬祖植物誌》中有介紹到它(圖文說明參見該書p.318)。

前些日子,在《馬祖日報》上看到鄭韻秋老師對椬梧的介紹,並且說它的俗名是「鹹ㄇㄨˋ」。因為前字的音節唸法是國語所無,所以韻秋老師用權宜的辦法,以人人都會說的國字暫代。後來有讀者朋友提出不一樣的語音做回應,從社會語言學的角度來看,這些差異是正常的。根據學者研究可知,造成語音變化、或同物異名的原因很複雜,如,說話人的語言習慣、發音器官之一的口腔開口度大小、居住環境的風土氣候、用話人的性別、年齡…等,都有可能是造成語言變化的因素之一。

今天收到《馬祖日報》,閱讀之後,發現99年4月21日第一版有「補庫」相關新聞,一時興起,持狗尾以續珍貴之貂,謹提拙見以供參考。