人吃五穀雜糧,身上總會帶一些疾病。有病上醫院、找醫生,這是天經地義的事,此時有共同的語言是很重要的。雖然馬祖閩東語屬於瀕危語種,但社會上猶有只能操方言的耆老,他們口中的語料,除了是溝通之鑰以外,卻也是母語保存的吉光片羽…

俗諺語是族群的生活經驗與智慧的結晶,前人為了將此經驗傳後,特別用韻語來呈現。押韻的文字不僅方便傳誦與記憶,而且也是趣味所在。所以,在人際溝通時,若適時適地的「出口成章」,一定能令在場的聽眾報以會心一笑。

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

「ㄇㄚ+ ㄌㄤ+,ma33 lang33」,海中載貨之大帆船也。這個聲調不僅國語所無,連他的漢字形體也搞不定。從前我讀《廣韻》時,看到下平聲〈唐韻〉有「艆」字,其字義為「海中大船也。」我大喜過望,立刻用它表示漕運貨物的大帆船。再加上古漢語構詞習慣,凡是帶「馬」的語詞都有「大」的意思。結果順理成章的用「馬艆」承載這個語音。後來重新檢討,發現它只是詞義相通而已,語音是有一段距離的。所以,目前我已捨棄不用了。

競選時候,難免有結盟的行為。結盟的基礎有時是靠親屬、同學、鄉誼等關係。但是,也有以彼此共同的利益為紐帶,進而合縱連橫、拉幫結黨。遊說談判時常用的話語有很多,如,國語的「胳膊往內彎」;馬祖話的「倒牆無倒基」。本句諺語的意思與此相近,但很少人會使用它,今天就為大家介紹它的相關意涵。

在中國文學領域中,「傳奇」的體裁既是戲劇表演也指故事描述,到了今天,它多指情節離奇的事蹟或行為超越尋常的人物而言。「扁擔」雖是普通之品物,但在40年前,它卻是家家戶戶必備的生活工具之一,因此也發展出獨特的娛樂與忌諱。人多有感恩戴德的善念,鄉親對它的禮敬,即代表我們的社會風氣是樸實而純良的。

《閩都別記》是福建文學史上的一本奇書,因內容所及多為閩東、閩北軼聞奇事,敘事情節頗為傳奇,故深受大眾喜愛。因述說當地事,為求傳神、存真,作者慣用許多閩東方言(福州話)語彙及俗諺語,故後人視之為閩東文化資庫。然而,事情是相對的,過多的方言敘述和方言語料,致使本書的普及率降低也是必然的結果。

語言是社會現象。詞彙是表達情意的信息之一。鄉親把吃虧、上當、倒楣的現象叫做「下層磨」、「盤數」等。這些語彙不是憑空而來的,而是我們社會生活的縮影之一。本文先告訴大家「下層磨」的由來及使用之例。

分析漢字結構,有時不能就單一的形體來看,必須由多面向進行分析。否則會造成「見樹不見林」的結果。所以,分析「派」字形音義,得參考「永」字形構,如此結論方得周全。本文除了分析「永、派」的字形以外,也進一步介紹馬祖「男女髮型」的名稱。

諺語有時無法用邏輯去衡量它。在正常的行為或反應之間來個「反差」敘述,常能引發會心一笑的效果。這就是俗諺在語意表達時,具有高度「渲染力」、「穿透力」的道理。

前些日子,在《馬祖日報》上看到鄭韻秋老師對椬梧的介紹,並且說它的俗名是「鹹ㄇㄨˋ」。因為前字的音節唸法是國語所無,所以韻秋老師用權宜的辦法,以人人都會說的國字暫代。後來有讀者朋友提出不一樣的語音做回應,從社會語言學的角度來看,這些差異是正常的。根據學者研究可知,造成語音變化、或同物異名的原因很複雜,如,說話人的語言習慣、發音器官之一的口腔開口度大小、居住環境的風土氣候、用話人的性別、年齡…等,都有可能是造成語言變化的因素之一。

前幾年,有一篇〈只有正宗福州人看得懂〉的趣味文章在網路上流傳著。最近,這篇文章又「火」起來了,連日在群組中都能看到它。因為多年來我的研究領域與此有關,因此難免被點名要求回答。我的答案未必全對,幾經思考,不如貼出,一得之智,或許也有參考價值。

在貧窮年代,「分救濟」和「食救濟」是生活大事之一。「救濟」本是動詞,後來卻轉品為名詞。這是賑災概念的延伸,所以,宗旨是救急而不是救窮。本文內容除了敘述「食救濟」的往事之外,也順便介紹幾個接近失傳的古老生活用語。

馬祖話是閩東方言一支,這是源遠流長的漢語八大方言之一。鄉親在日常生活中閒談時,偶爾會摻雜唐宋古語而不自知。但經過考述後方知,這是彌足珍貴的吉光片羽,研究保存這些古漢語應是當務之急啊!

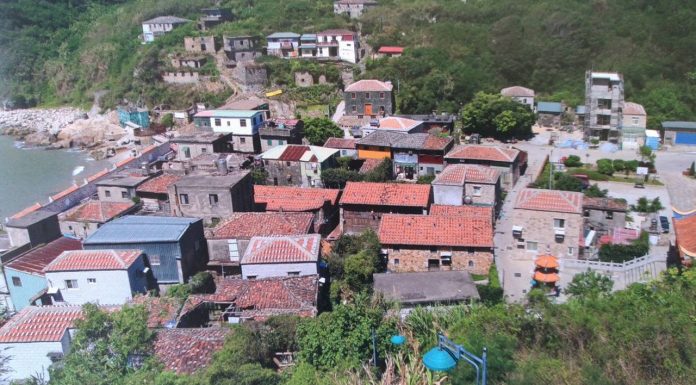

地名考證有它的難度存在,稍不注意可能就張冠李戴。除了當地耆老的意見要重視以外,語音的分析也非常重要。馬祖的發展歷史很特殊,有很多事情和軍管有關,地方的命名就是其中之一。「津沙」和「討沰」,這兩個詞彙看起來沒啥關係,而今天會在此相提並論,那就請大家聽我說吧。

![馬祖俗諺語珠璣:話無講 [勿會] 記時 墿無行生青苔](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu.tw-2018-12-07_01-11-50_477493---.-696x385.jpg)

![湯熱吶是水 飲凍會 [黍尼] 缽](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu.tw-2018-10-11_01-28-32_294553-.jpg)

![驚遘拍寒都 [勿會] 記得哈嚏](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu.tw-2018-10-11_01-36-47_943255---01.jpg)