- 緊身衫:ㄍㄧㄥˇㄌㄧㄥ ㄋㄤ,kingˇling nang

語意為:貼身內衣。這又是一則古老的方言詞彙,一般年輕朋友不見得會使用。現在馬祖冬天好像沒從前冷,五十年代生活水平很差,即便是好動的男生也不可能每週洗一次澡。(說糢糊一點,實在不好意思說出真相。)每隔一段時間,媽媽就拿著內衣—「緊身衫」要我換。因天氣實在太冷了,媽媽只好把內衣先放在她的被窩中「加溫」。黎明時分,雞鳴即起,強迫我脫換。二十四孝有黃香「冬溫夏清」的故事,今天父母和子女間的互動,卻是「倒」行「逆」施。

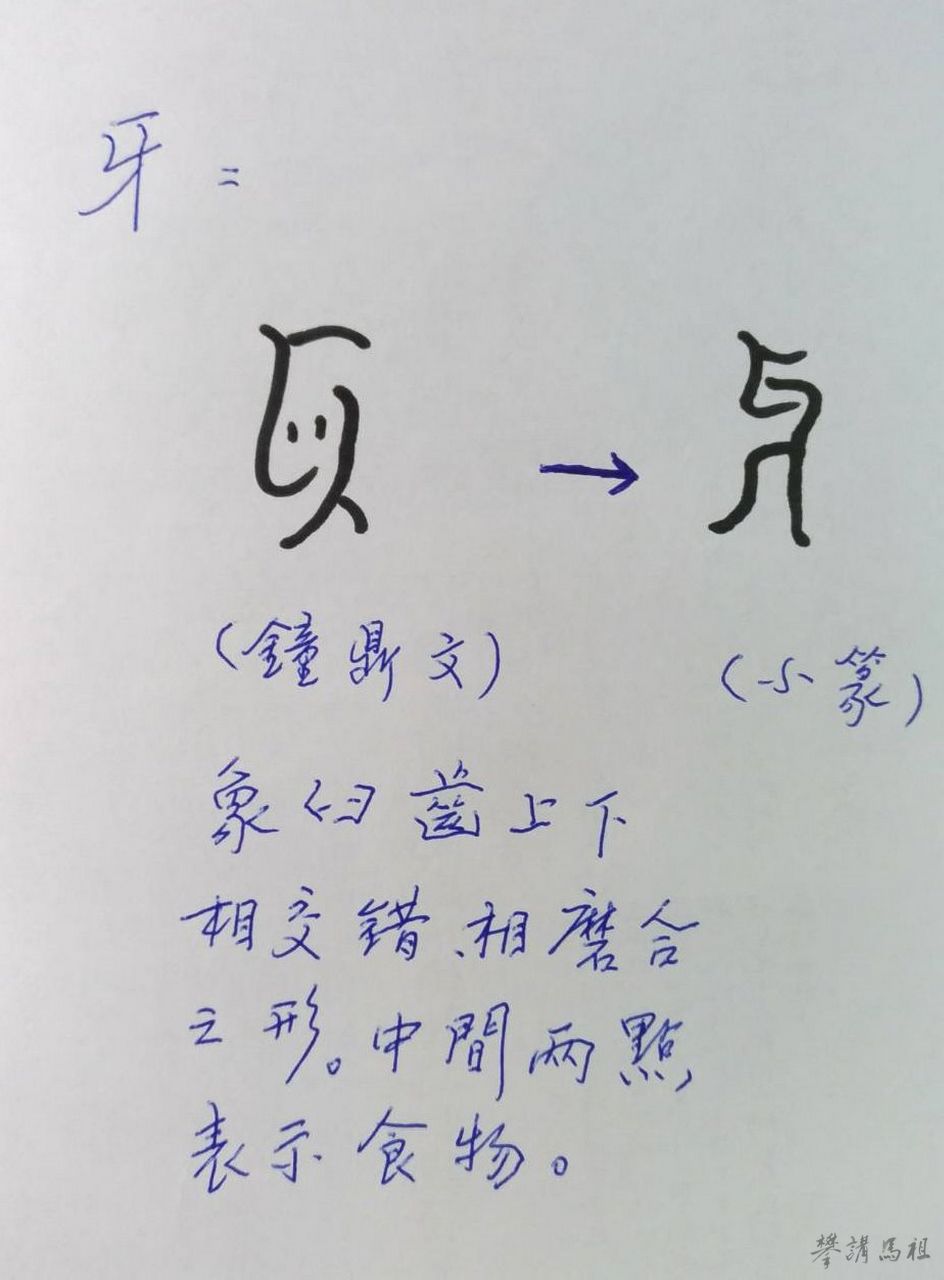

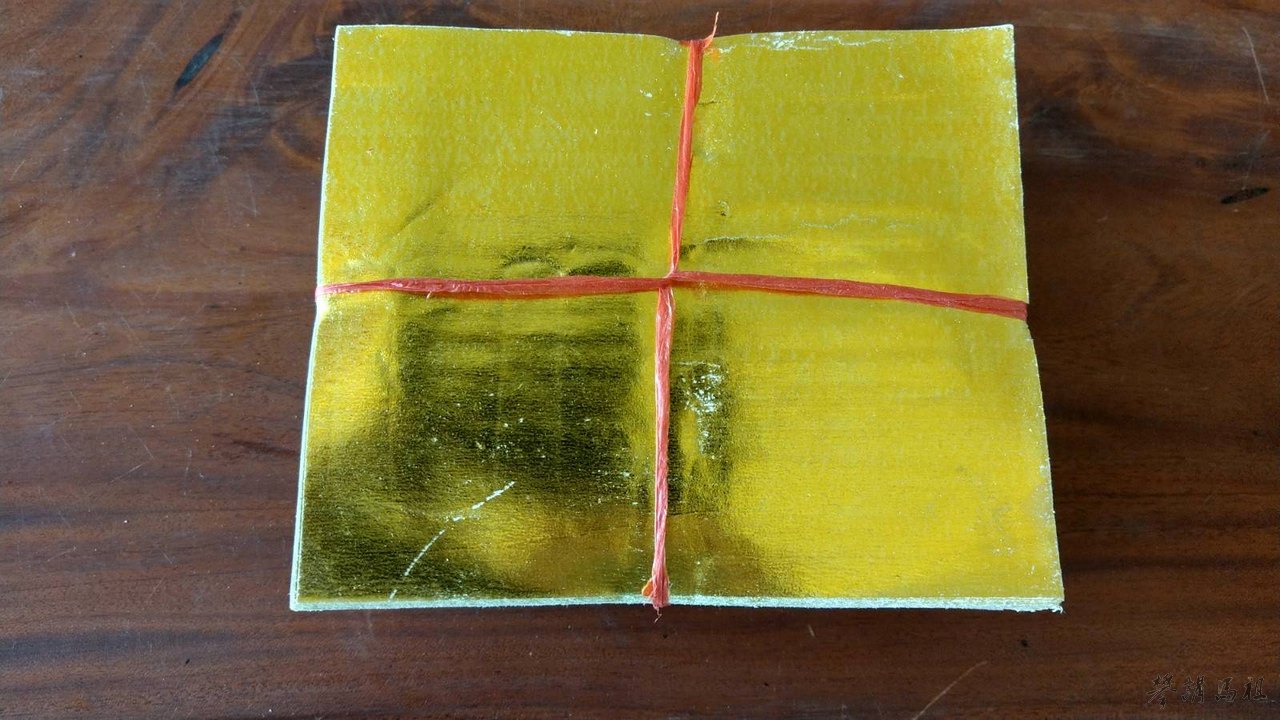

提到「緊身衫」,不得不說一則科舉史上有名的物件。上圖是一件內衣,而且是寫滿四書五經內容的內衣,內衣主人以幾近「毫芒」書寫的功夫,把經文抄寫在內衣上,目的是用來當科考夾帶的。中國是考試的民族,制度既經過不斷的演化,防弊的措施一定很周延,但作弊被逮,仍然史不絕書。後人不知內衣主人是誰,也不知他是參加哪一類科考而出此下策。不過,我猜測他是參加「鄉試」考舉人時使用的。因為舉人要考三天,點名入場後就不能外出了。為此,不僅允許考生帶衣服、寢具,也准許帶三天份量的餐點備用。考生若覺得答卷時間充裕,或怕隔餐食物吃壞肚子等諸多因素,也可以在考場內自行炊煮,因為主管科考的衙門,也是同意考生帶簡單的炊具入內的。或許在這個時段才有「下手」的機會。(圖片翻拍自李甲孚《中國文化故事》p.245。李先生不認為這是用來作弊的。)

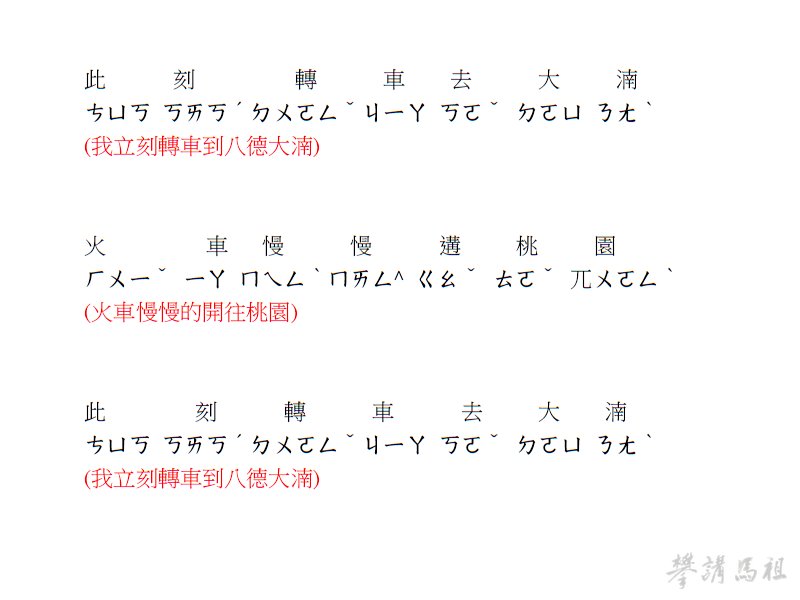

例句:

緊身衫若無稠稠換,身咧包捲會生蝨母。

(如果不常常換內衣,身上一定會生蝨子。)

- 做現世:ㄗㄛˇㄏㄟㄥˋㄒㄧㄝˇ,tsoˇheingˋsieˇ

語意為:做了某事,立刻出現嚴重的後果。或做了某事,而出現遺憾的結局。我在做方言調查時發現,本語彙另有ㄗㄛˇㄏㄧㄢˋㄒㄧㄝˇ的說法。

「現世」從字面上來看,是指當下、此刻之意。它是佛教經典「現世現報」的簡化語詞,若不知其來歷,就不知詞語和詞意之間的邏輯關係。「現世現報」也可以說成「現世報」,佛教稱:做了善惡之事,會得報於今生。所以,人們就以此做處事之警戒。只是鄉親們口中的「現世」,詞義已向「痛苦」、「災禍」、「災難」、「倒楣」的意思發展了。

例句:

目睭無覷好,嫁總款丈夫,明旦妳會做現世。

(若識人不明,嫁給了這種人,將來妳會倒大楣的。)

- 開店門:ㄎㄨㄧˇㄌㄟㄥ ㄇㄨㄛㄥˋ,khuiˇleing muongˋ

字面上的語意為「商店開門營業」,實際上卻是對「風燈不慎燒毀」的隱諱語詞,是面對不吉祥的事情時,內心所產生的自我安為感。小時候聽家父母說,傳統社會的店家開張營業,都會選擇一些商品做折價販賣,目的是招攬趨之若鶩的顧客。時至今日,仍然可見新開張的「便利商店」,用此手法吸引群眾。這是馬祖話中面臨「即將消失」的語彙之一。

在華人社會中,每遇不如意的事情時,往往會「轉念」希望內心獲得安定。最典型的例子就是,年節時不慎打破器皿,在場的人會利用「歲」、「碎」同音關係,說「歲歲平安」以求化解。從前台灣民間習俗,火災發生後,隔一段時間要重新裝潢災後的店家,屋主和裝潢師傅面對「慘狀」,有時會說「愈燒愈旺」。不明就裡的旁人會認為話不得體,可是悲劇已經發生了,坐困愁城又能怎樣!再懊惱也是於事無補的,故只好做如此說。從另一個角度來看,或許經此教訓,日後時時小心火燭,很快的又能從廢墟中站起來。

數十年前的馬祖房屋,絕大部分是石牆木板的瓦房。風燈高掛門楣,光源來自裡面的一根小紅蠟燭。隨風飄盪的它,若稍有大意,後果將不堪設想。故左右鄰居若發現風燈「走火」,無不恐懼驚呼。「嫩膩」的阿婆、阿嬤一定是吼叫:「風燈開店門了」!

例句:

點電珠的風燈,都伓驚開店門。

(點小燈泡的風燈,都不用擔心它會失火燃燒。)

- 無尾犬:ㄇㄛˇㄇㄨㄧˊㄎㄟㄥ+,moˇmuiˊkheing+

字面上的語意為:缺了尾巴的狗。但是它引申形容「有缺陷的人」,這是非常傷人自尊的語彙,所以要小心使用。

最常用到的情境是:某甲心儀某小姐,苦追多時卻一無所成。當他獲知單戀的對象即將結婚,他老兄必然「心酸」滿腹,進而酸言酸語的把情敵視為「無尾犬」。下列所造的句子就是依此情境,這句話也是馬祖俗諺語之一。

例句:

頭揀尾揀,揀蜀頭無尾犬。

(東挑西選的,最後卻選了一隻缺尾巴的狗。)

(東挑西選的,選的「咖」也不過如此。)

- 硩扁齋:ㄉㄚㄎˊㄅㄧㄢˇㄗㄝ,takˊpingˇtse

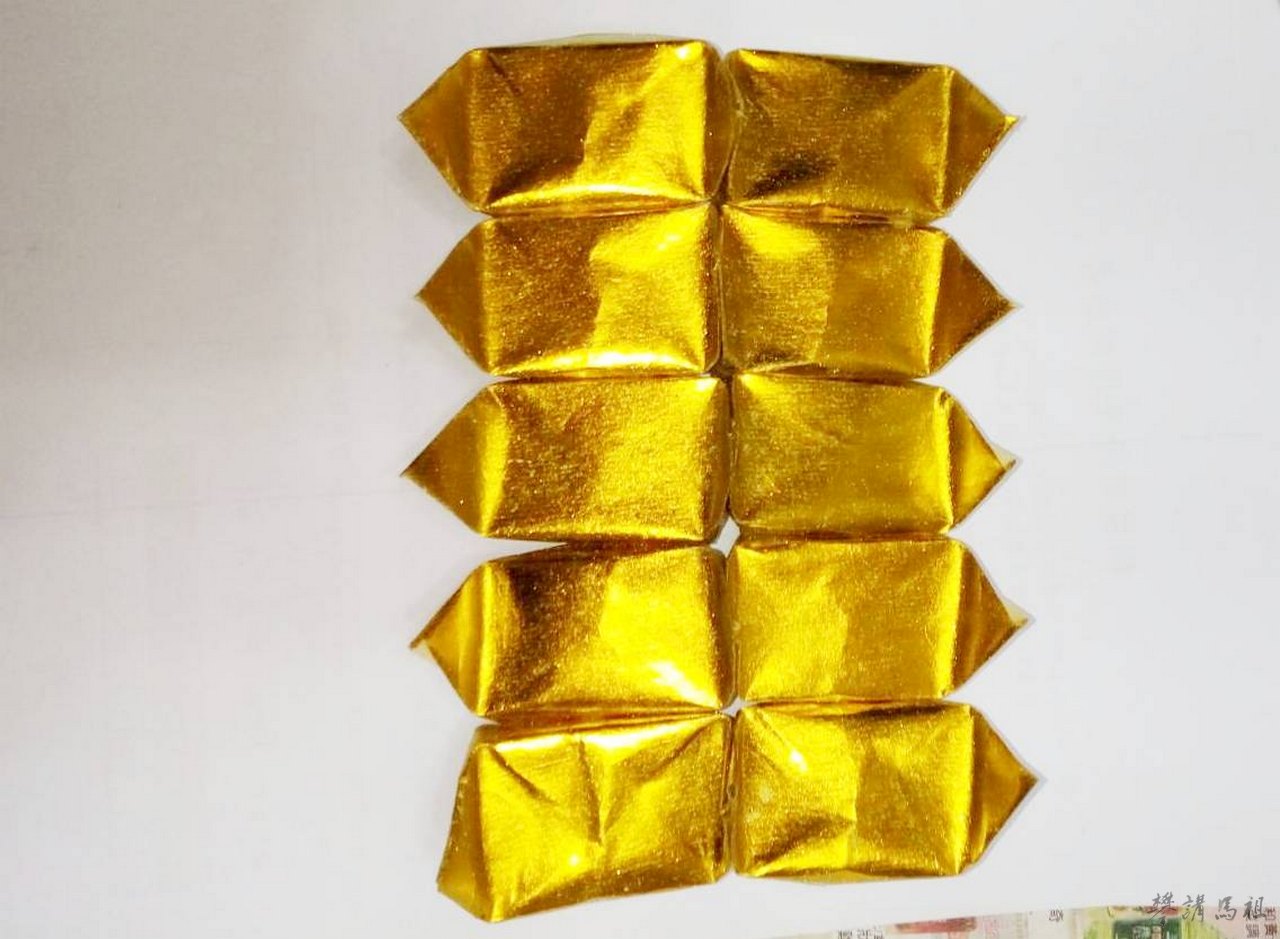

語意為:受重力壓扁的東西。「硩」的方言字義為「壓」,它是閩東地區使用的俗體字。「齋」的字義非常廣泛,它除了做空間、場所解釋以外,還能用作食物之名。前者如「書齋」(學校)等,後者如「吃齋」(吃素)等。馬祖民間有為神明補充財庫的習俗,方言說「補庫」。有一種小包子,是儀式中拜祭下界鬼物必備的祭品,鄉親稱之為「齋囝」。為了讓文字的字形、字義能有所區隔,後來添加偏旁寫成 [米齊] ,福州方言區的人們就以此做祭品的「小包子」專用字了。它是裝在鋁盆或大的容器中供祭,底下難免有幾粒因擠壓而變形的「齋囝」,故閩東地區就出現這個形容詞了。

因為時機不對,在台灣找不到「齋囝」,只好到街坊買水煎包替代。

例句:

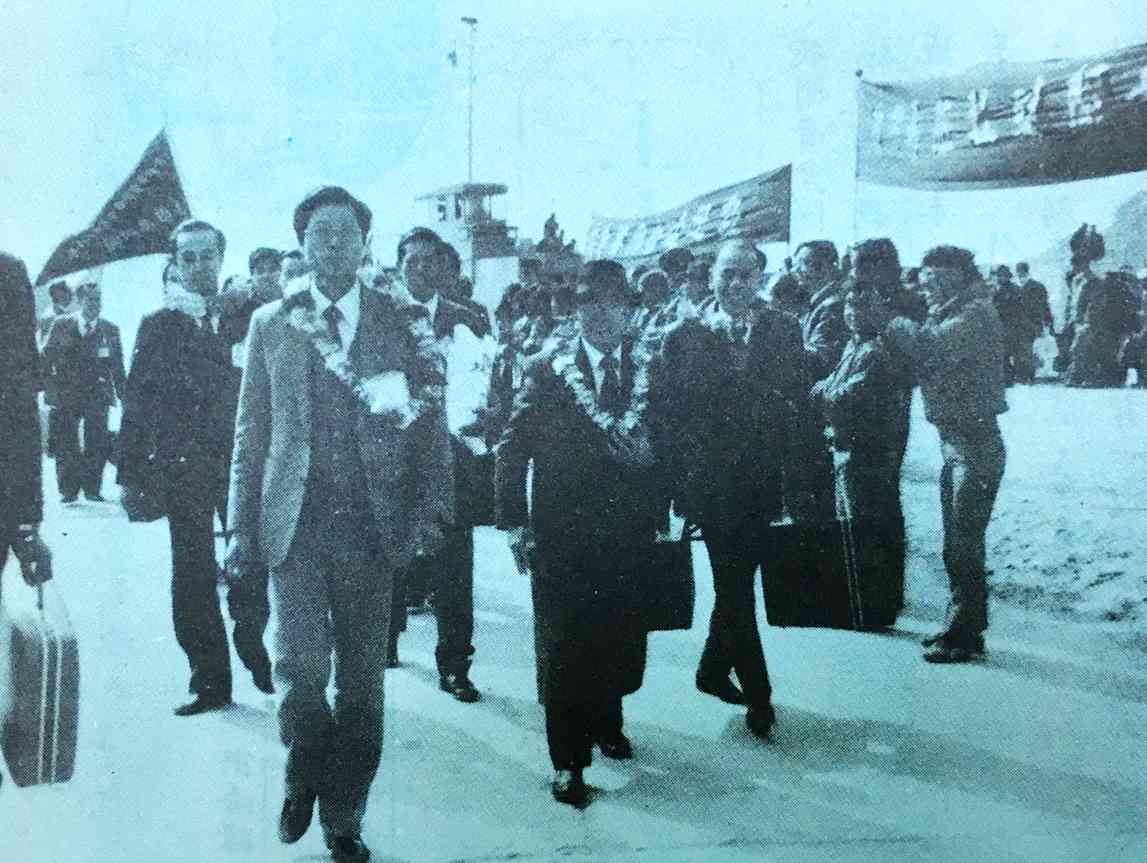

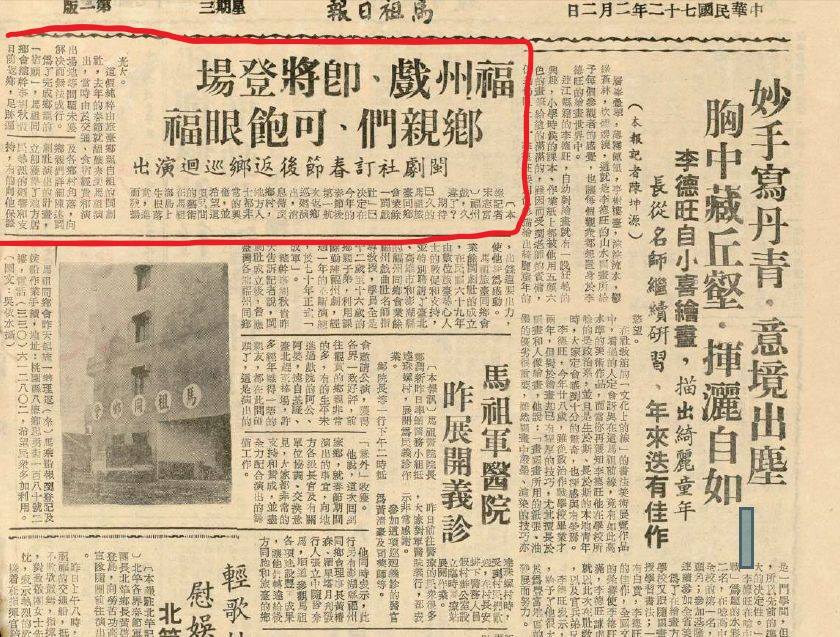

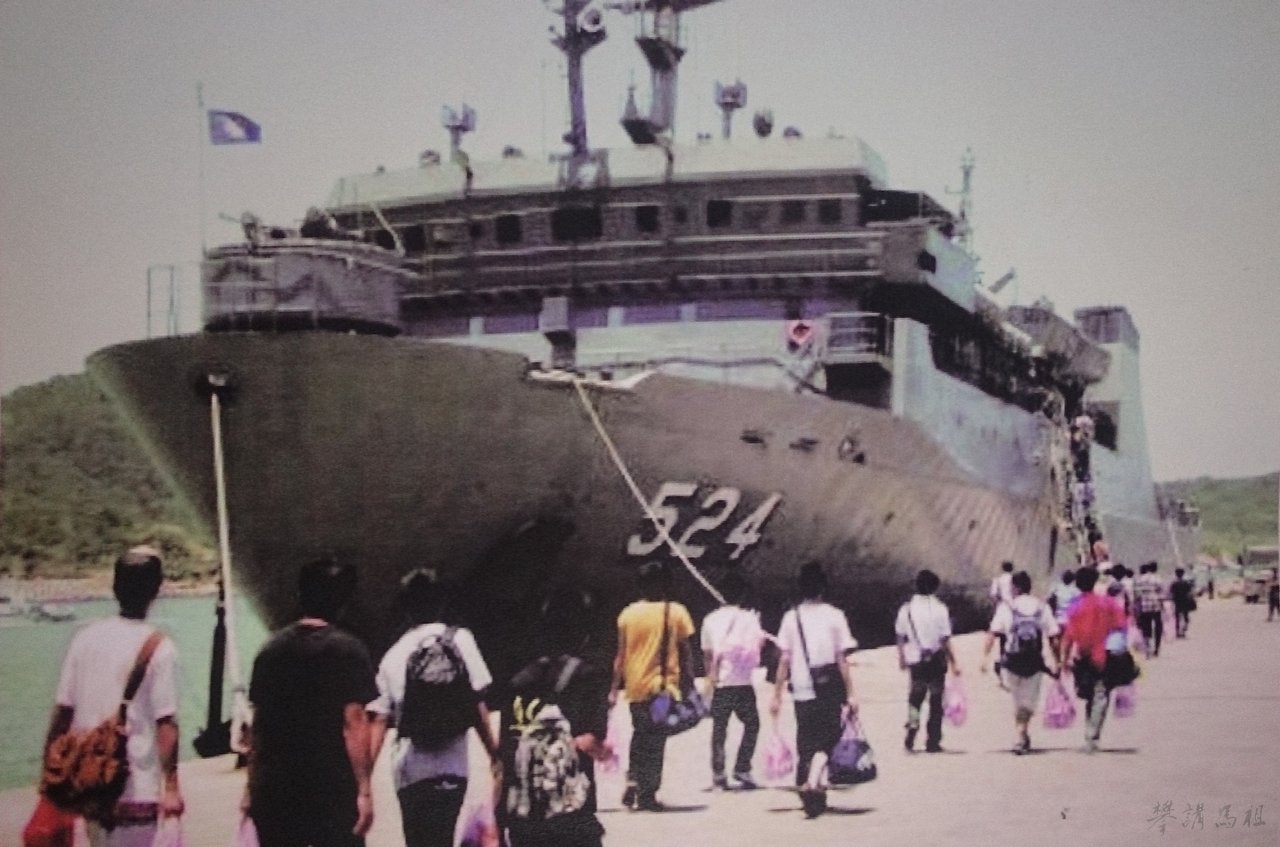

年兜搭補給船轉去做歲,儂都滇呵,我倒堵裡差仂囝硩扁齋呵。

(年底搭登陸艇回家過年,旅客太多了,我躺在船艙裡幾乎被壓扁了。)

- 櫃頭企:ㄍㄨㄧˋㄌㄡˇㄎㄧㄝ^,kuiˋlouˇkhie^

語意為:站在店家櫃檯前張望。小孩子好奇心強,逛街時,難免會被商店新奇物影響,進而鵠立櫃檯前呆望。此舉必然影響生意買賣,有時老闆會下逐客令。有時店家生意繁忙,老闆未能立即顧到兒童顧客,甚至差別待遇,有意將之冷落,「膽大」一些的孩童會質問:「我是來買櫃頭企嗎?」

「企」的本義是「站立」,甲骨文已見此字。在甲骨文中,「止」是腳趾的象形本字,因此,楷書的字形就成為「企」、「企盼」的企是用其本義,「企業」則是詞義引申用法。

例句:

食飽儷去街咧做櫃頭企,我看你是討罵討拍。

(吃飽後無所事事,站在店家櫃檯前凝望,我看你簡直是討罵討打的。)

![圖5. 苞當 [米時]。](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu-2019-08-08-1564879937393.jpg)

![圖6.潤飯 [米時] 。攝於馬祖民俗文物館。](https://voiceofmatsu.com/wp-content/uploads/voiceofmatsu-2019-08-08-1564879986676.jpg)