沰(馬祖話讀「ㄉㄚ˙」)有落下之意,所以海口人把漲潮說成「水漲」,退潮說成「水沰」。靠山吃山,靠水吃水,「討沰」雖談不上什麼民生活計,卻是輔佐生活的重要作息。像一切古老技藝一樣,從工具到技巧,從語彙到禁忌,逐漸發展出一套完整的工法與論述。

今天預定拜訪兩位70後的福建女兒,一位是林秀,住潭頭克鳳村,另一位是福州姑娘林丹。由於福州與長樂車程不遠,時間充裕,在往潭頭克鳳村途中,領隊潘建國館長特別安排拐入長樂鶴上鎮,參訪「九頭馬」民居。

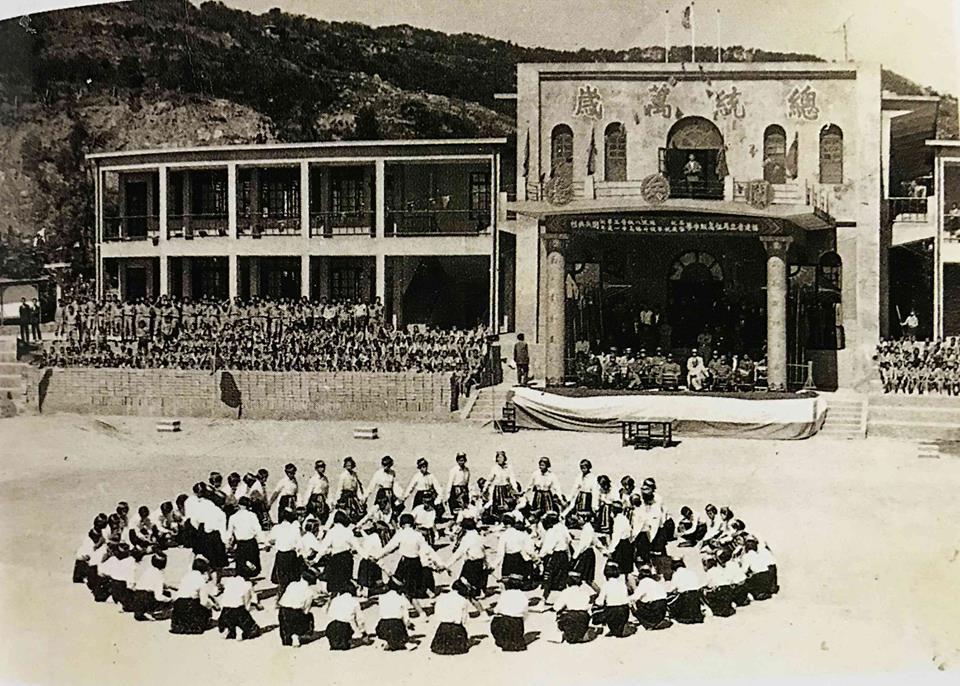

去年到西莒,元忠校長就和我預約今年的莒光之行。當時聽他的辦學理念,及對校慶活動的規劃說明,讓我深深的敬佩和感動。因此當下就承諾五十周年的校慶日將作舊地重遊。

九點抵福澳碼頭,劇組人員正辛苦地裝載布景道具,導演一家也來了。年輕演員看到岳母都非常興奮,他們中許多人初見劇中真實人物,紛紛合影留念。試圖在演出前的短暫時光,抓住當年蛛絲馬跡,填充各自表演內涵。

國軍部隊還未踏入小島以前,島上沒有汽車,也沒有腳踏車。島民往來各地,都靠雙腳,久了,便在海岸、山巔走出許多蜿蜒曲折的土路,有的通往村落,有的通往井邊;有的通往草埕,有的通往祖先的墳地...。

馬祖人稱「嶺南」為「嶺前」。我媽媽娘家在嶺南附近的鳳井塘,從小就常聽她提「嶺前」,一直不知就是嶺南。後來查書才明白,嶺南村環繞西湖,東南方向依傍雁山,有「飛雁落湖」之姿。雁山與鴻山對峙,中間隔著長石嶺,居高南望,嶺之前也是嶺之南,所以又稱「嶺前」。

本次大陸走親「轉外家」,任務分工很細。蕭欽國經理及處裡同仁的後勤支援,將過程安排的從容有序。文佶伉儷等人,除了做影像紀錄以外,也是實際訪談者。因事先做足了功課,所以在提問時,都能切中要點。筆者兩次同行,旁觀、手記,內心感觸頗深。今以詩歌型態表達所見所聞,希望能為有意義的活動留下一些紀錄。

梅花靠海,世代以海為田,日常飲食也多海味。秋鶯家煮了好大一鍋魚湯,撒蔥花、澆白醋,地道的古早口味,一碗吞下,立即帶我們回到島嶼的童年。

在這諾大的校園中,有一棟棟的建築物,也有許多令人眼睛為之一亮的美景,但是最吸引我的,莫過於擅長打扮自己的「操場」了。一年四季,各式風姿,妝容不盡相同,有時花枝招展,有時典雅婉約,都展示著不同的姿態,但依然是最吸引我的校園一角。

惠雲的父親為福清人,但成年後遷居福州成家立業,但福清仍是他們心之所繫的故鄉。我們會走這一趟路到福清一訪石竹山,不僅因其是一個觀光風景名勝或道教聖地,也因為石竹山是著名的「中華夢鄉」—祈夢釋疑之處,明代徐霞客於泰昌元年慕名遊覽石竹山時也記敘道:「石竹山,岩石最勝,亦為九仙祈夢所。」據說北竿芹壁的龍角峰祈夢習俗也與此有關。

王爺的照相機不是王爺的,而是馬祖中學的財產,王爺代管。

「榕」是福州簡稱,所謂「榕詩」,指的是以福州方言寫的詩。詩歌用字少,往往以意境取勝,有時僅三言兩語,而內涵卻無限寬闊。以共通語言創作的詩文,其詩境有時尚難體會,何況用地方語言表達。如果無法用本字呈現,對該語系的人來說,閱讀時只能略知詩意,但吟哦卻少了幾分趣味。

在大約二十歲左右,我買了一本「如何閱讀一本書」,如果沒記錯,是桂冠出版社的,經過多次搬家,這本書不見了,桂冠書局也停業了。在我五十歲的時候,我又買了一本「如何閱讀一本書」是臺灣商務印書舘的增修版。你會問我,同一本書為何會買二次?我也說不上為什麼,或許因為它曾在我囫圇閱讀的年代裡啟發了我不同的閱讀經驗吧。

馬祖福清祖籍移民不多,北竿后澳有幾家,人稱「福清哥」。楊綏生縣長曾轉述母親說的一段歌謠,以福州話押韻唸出,甚有趣:「妹呀跟哥去福清,食穿週全伓使驚;上北菜果福清出,花生薯芊任妹搬。」講的是「福清哥」輕佻炫富,愛追女朋友。

實際情況並不如此...。

一些朋友對「一九藍」名稱的由來有不同的看法,有一天無意間把若干年前女兒買的一齣大陸電視劇「大染坊」拿出來看,才印證了我的看法——和染料有關,從北方口音傳來福州,「衣九藍」的發音變成「一九藍」是可以理解的。這齣戲雖與史實有些許出入,但也道盡中國近代的紡織、染整業的滄桑。