語言是人類溝通情意的工具之一,在記錄語言工具不足的時代,唯一能將古人思想加以傳承的,就只有靠文字了。人類的語言會隨時空條件而改變,用來紀錄語言的文字也會改變,只是速度的快慢而已。雖然漢字不是表音(或拼音)文字,但是,發展到後來,形聲字卻佔了百分之八十五以上,因此,若說漢字與表音無關,似乎也是不近情理的。

大家在接觸漢字時,一定會發現有些字可以「有邊讀邊」、有的字偏旁卻讀不出正確的音來,這些字反而與某些方言語音相近,如:「奎、桂、街、蛙、卦」、「地、池、施」……等,這種現象說明了:文字初造時是配合語言而存在的,一旦文字造妥,字形固定了,也利用這些文字來刻印書籍,可是語言卻仍然在變化著,由原先差之毫厘拉大到千里之遠,形音間的矛盾就產生了。

方言保留了大量的古音特質,這是大家都知道的事實。被稱為福州話的閩東方言,原本就是漢語八大方言之一,這八大方言都是由一個主幹所發展出來的分枝,它們彼此間不一定有很高的近似點,但是都有不少的特質是相關的。上古時代,它們既然是同出一源,在當時必然有文字來紀錄這些語言,這就是方言本字考證有可能成功的原因,只是在歷史演進的過程中,難免會加進一些其它因素,造成語言上的分化,這就使本字考證的困難度增加了不少,考證的結果甚至會有各說各話的情形發生。

閩北地區並非閩東方言的原生地,學者的研究也認為它不是單一來源。它不僅可上溯中州,也可旁及屈原等辭賦之鄉。在歷史長河中,典籍浩繁豈只一句汗牛充棟能形容!因此,若要想上友古人,明白前人之智慧,多瞭解一種方言,就等於手中多一把進入殿堂的鑰匙。因此,考證方言本字雖然困難重重,卻是極為重要的文化重建工程。是有關單位要以嚴肅的態度去面對的,也是研究語言的學者們責無旁貸的任務。

時代不停的進步,歷史不斷的翻新,消失的古語、古文一定也很多。後代的人看不懂古書,這說明了古今之間有嚴重的隔閡。造成障礙的原因有很多,就語文層面來說,就是古今的語彙、文法、語音、文字、用語習慣等,產生了很大的落差。但是,令人難以想像的,這些失落的古語卻能在方言中找到蛛絲馬跡。幾年前,陳國春先生在〈連江水〉月刊上發表鴻文大作,陳先生由《戚林八音》入手,為閩東方言尋找源頭,發現許多陌生的書面文字,卻活生生的存在我們口語中。有心人若熟讀相關文獻加以理解,必然對自己的語文引發榮耀之心,對自己的文化產生歸屬感,進而對自己的鄉土激起認同的情懷。

研究方言本字除了有以上的作用以外,在學習其他方言時也有遷移類化的功能。雖然說「海內存知己」、「四海之內皆兄弟」,但是中國輻員廣大,難免有語言標準化無法達到的地方。閩東方言是境內主要方言之一,就利用自己的母語,和境內不同的族群作溝通,只要稍加說明,有時也能心領神會。舉簡單的例子來說:國語的「睡覺」,我們叫做「睏」(ㄎㄠㄥˇ,khaungˇ),台語也是如此;吃飯用的「筷子」,我們稱「箸」(ㄉㄛㄩ^,tφy242),台語也不例外。不僅如此,其中還反應了上古音的痕跡,即清朝學者所說的:「古無舌上音」的現象。脫衣服我們叫做「褪」(ㄊㄠㄥˇ,thaungˇ),台語、潮州話也與此相同。「褪」在此地不能有邊讀邊了,國語的注音為「ㄊㄨㄣˋ」,這是古音「陰陽對轉」的事實。把食物「沾」醬油,我們叫「搵」(ㄛㄨㄥˇ,oung33),肚子餓叫腹肚「枵」(ㄅㄨㄎˊㄌㄛ+ ㄧㄡ,puk4ˊlo33 iou)這些都是有根有源的古語。而今天叫「今旦」,跨過水溝叫「ㄆㄨㄚㄎ,phuak」,此字應寫成「發」,這有《說文解字》作證明;草木生長叫「ㄅㄨㄛㄎˊ,puokˊ」,漢字要寫做「孛」,後來孳乳成「浡」、「勃」等,因為有生長、成長、壯大的意思,因此引申出許多詞彙,如:蓬勃、勃發、浡然、浡興:::等。後面幾個例子是我們母語所獨有的,因此,說它是閩東文化的資產也不為過。任何人面對我們的母語都要感到謙卑,當然,我們接觸其他語言時態度也是相同的。

筆者在高中時代有一位英文老師—陳麗利老師,她為了鼓勵同學破除對英文的恐懼感,特別以福州語為例說:「你們把最困難的方言說得這麼流利,世上沒有任何語言可以難得倒你們了。」陳老師是不太會說福州話的福州人,因此,她感受特別深刻。筆者年事稍長,再加上自己的研究領域和語言文字有關,對老師之語也感觸良多。

由方言進行本字考證是很困難的,而且考證閩東方言本字更是困難重重,這是因為有內、外在的因素同時在影響著它。在台、澎、金、馬地區只有馬祖列島上的居民用此語言,相對於其他的方言,這是弱勢語言,弱勢語言若任其花果飄零,必然加速它的流失。我們花了大量的物力、人力、財力去充實硬體設施,卻在精神文化層面任其失衝,這的確值得決策單位好好思考的問題。

和筆者年齡相仿的朋友,都曾經歷過如火如荼的國語推行運動。國語推行運動有他的正面意義,相對的他對方言的生存產生了排擠作用。比如說:人們在實際表達概念時,會很自然的把國語中的同義詞拿來義譯方言中的某一個字詞,因為國語是他們熟知的,而方言反而變成次級的溝通工具。如:車子到了,「到」字寫做「遘」才符合方言語音。餵雞餵鴨方言說「ㄊㄛˇㄍㄧㄝ ㄊㄛ ㄚㄎˊ」。「ㄊㄛ+,tho33」的本字有人以為是「討」非也!此字寫「陶」才對。

問題不僅於止。國語只有四個聲調,他不同於中古的平上去入。中古的四聲調因聲母發音的清濁,在方言中變成七個或八個聲調。閩東方言聲調有七個,其中濁上和濁去相混;中古時的入聲字都帶有p、t、k的韻尾,但是到了我們的方言,都變成喉塞音了;由上古到中古漢語的陽聲韻尾有三個,即:m、n、ng,而我們的方言卻簡化為ng,m與n都消失不見了;在老一輩的鄉親口中,絕無f(ㄈ)的音,它都和h(ㄏ)混淆了。筆者當年在台大唸書時,總因為說:「坐床(船)回馬祖」而引發同學哄堂大笑。更要命的是自己居然不知那裡出錯,唉!麻「黃」(煩)可大了。

拜兩岸情勢稍緩之賜,方言的研究,無論是歷史文獻、或共時材料,都比以往方便取得。尤其小三通的實施,類似的研究有了更便捷的途徑。目前有關閩東方言的詞典有兩本,一本是由李如龍、梁玉璋、鄒光椿、陳澤平諸先生合編的『福州方言詞典』,另一本由馮愛珍編纂的『福州方言詞典』,除此以外,尚有北京大學中文系語言學研究室主編的『漢語方言詞匯』,學者們所付出的心血很多,作出的貢獻非常大,但是仍然有仁智互見的地方,尤其是有音無字的「假借字」,有些是可以考證出來的,將這些漢字的形體考證確定,是筆者多年來的心願。

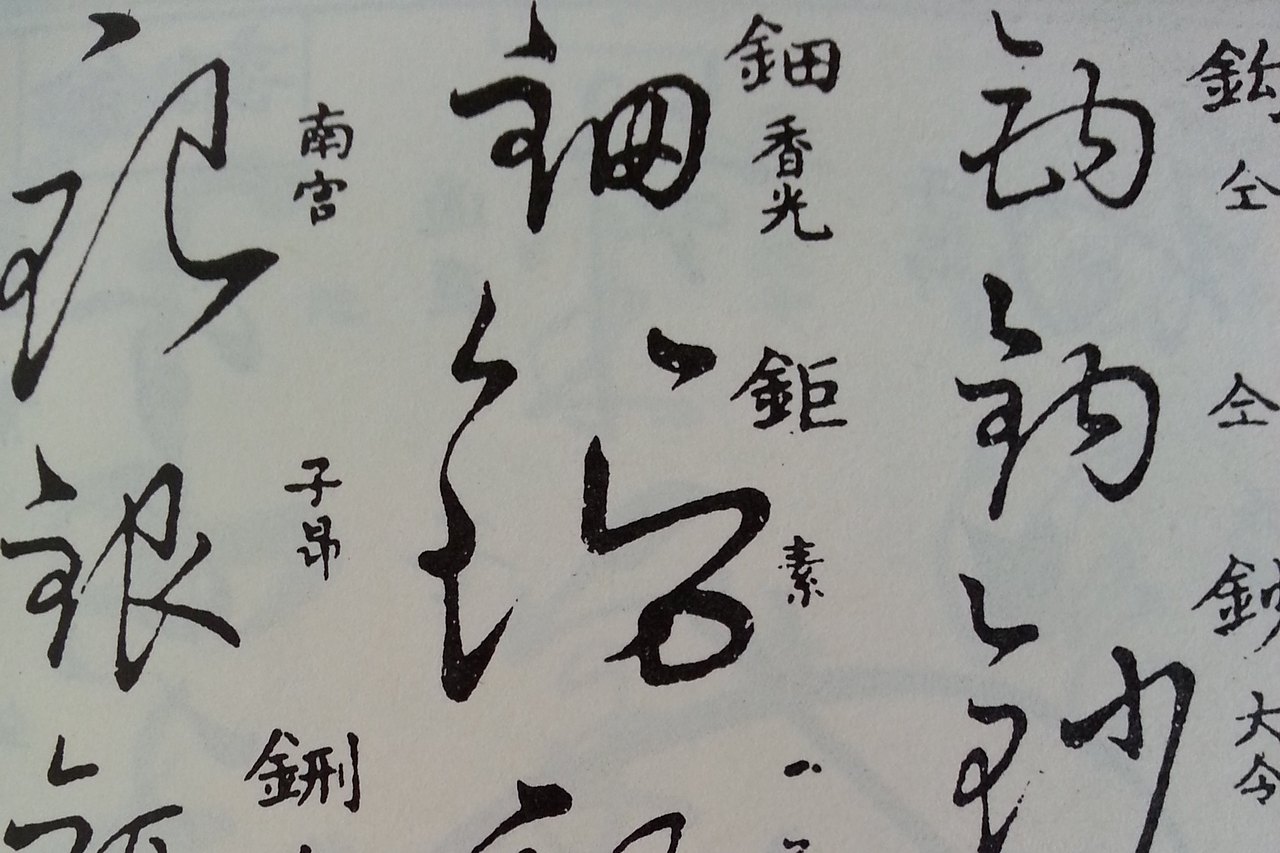

東漢的許慎曾撰著曠世巨著《說文解字》。隨者甲骨文的發現,此書有許多地方被修正了。但是,它在中國經學史上的訓詁地位是不容懷疑的。同時它更是進入古文字學堂奧的入門之書。本專欄之所以取名《說字解文》,其實就是以學習許慎為職志,為自己的母語文字盡一份心力。